С 27 по 31 мая в Санкт-Петербурге отмечают День города. Я услышала объявление, что по городу будут ездить машины с огромными репродукциями знаменитых картин из коллекции Эрмитажа. И вчера мне удалось встретить одну такую чудо-машину! Натюрморт Яна Давидса де Хема находился рядом со станцией метро Спортивная и радовал прохожих, спешащих по своим делам. Демонстрация картины сопровождалась рассказом диктора о празднике и торжественной музыкой. Творения Рубенса, Гогена, Кандинского, Моне путешествуют по улицам культурной столицы России, а в субботу, 30 мая, они все буду представлены на Дворцовой площади. Не пропустите праздники, приезжайте в Петербург!

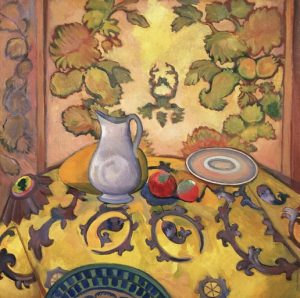

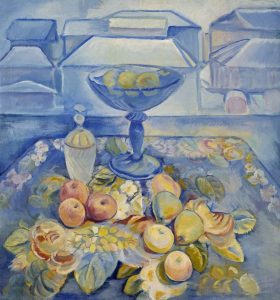

Павел Кузнецов. Натюрморты.

О Русь! В предвиденье высоком

Ты мыслью гордой занята;

Каким же хочешь быть Востоком:

Востоком Ксеркса иль Христа?

В. Соловьев «Ex oriente lux»

Русское искусство, сформировавшееся на рубеже 19 и 20 веков, отличается разнообразием творческих поисков. Молодые художники нового поколения объединялись в группы — «Бубновый валет», «Голубая роза», «Мир искусства». Отрицая как традиции академической школы, так и реализм 19 века, они искали новые формы, новую выразительность. Но появление самобытного и разнообразного художественного языка не могло основываться только на отрицании, конечно, художники принимали традиции прошлого. Это было обращение к национальным истокам — художественному наследию Древней Руси, восприятие и переосмысление античного искусства, также имели большое влияние традиции Востока. И именно восточная культура, быт, поэзия привлекали многих художников в период 1900-1910 годов — Добужинского, Бакста, Серебрякову, Врубеля, Бенуа, Серова. В творчестве Павла Кузнецова восточные мотивы приобрели основополагающее значение. Здесь вряд ли можно говорить о стилизации, скорее природа этого явления — искреннее восприятие мировоззрения восточного человека, проникновение в традиции, образ жизни, темп, приобщение к быту. Павел Кузнецов неоднократно ездил в заволжские степи, посетил Бухару и Самарканд. В его творческом наследии — многочисленные пейзажи степей и изображение азиатского быта, но так же есть и натюрморты.

Рассматриваемые сегодня натюрморты («Натюрморт с сюзане» и «Натюрморт. Утро») — объединены общей схемой формирования пространства, представленным ракурсом предметов и системой перспективы. Сюзане — это вышитые полотна с характерными узорами: розетками, цветочными мотивами, изображениями птиц и древних магических символов. Силуэты посуды, фруктов сливаются с линиями восточных узоров, создавая причудливые арабески.

Натюрморт «Утро» проникнут поэзией голубого утра с первыми проблесками зари, в этой картине великолепно передано пространство, прохладный утренний воздух, сопоставление объемного первого плана с плоскостной далью. Кроме восточных влияний в этих натюрмортах явно прослеживаются впечатления французской живописью, в частности, творчеством Матисса. В художественной Вселенной Павла Кузнецова Восток и Запад существуют мирно, созидая утонченное поэтическое целое.

Натюрморт из Гатчины.

Этот натюрморт я увидела в Гатчинском дворце, который располагается в пригороде Санкт-Петербурга. Гатчинский дворец еще называют замком за его лаконичные архитектурные формы, башни и облицовку фасадов суровым пудостским известняком, создающим мощную кладку. Интерьеры дворца роскошны — мраморная столовая, тронный зал, малиновая гостиная, опочивальня, украшенная уникальным французским шелком… К сожалению, большая часть этой красоты была разрушена в годы Великой Отечественной войны, но сейчас дворец восстанавливается быстрыми темпами.

Представленный сегодня натюрморт вполне обычен по своему содержанию — цветы в вазе, гирлянда, фрукты. В традиции интерьера барокко и рококо стены оформлялись уникальными орнаментами, изысканными, фантастическими сюжетами, так называемыми, гротесками. Здесь же художник предлагает натюрморт, выполненный по законам композиции станковой картины, с соблюдением зеркальной симметрии, уравновешенного центра, с ощущением границы рамы. И вместе с тем, этот натюрморт несет совершенно четкую функциональную нагрузку: передана иллюзия реальных фруктов, цветов, вазы, архитектурной конструкции, значит пространство небольшой комнаты зрительно расширилось. А это важное решение в оформлении камерной комнаты, которая является всего лишь небольшим звеном в бесконечной анфиладной цепи. Именно эта роспись, которую Вы видите на фото, — реконструирована, а на противоположной стене можно увидеть сохраненный подлинник времен Ринальди. И честно говоря, трудно выбрать, что красивее — безупречное изображение, созданное в наши дни, или его истерзанный временем прародитель. Возможно, ответите на этот вопрос вы сами, когда посетите Гатчину, а там много интересного, и натюрмортов, кстати, тоже немало!

P.S. Конкурс на лучший детский рисунок — натюрморт

Как Вы помните, в течение осени 2008 года мы проводили конкурс на лучший детский рисунок — натюрморт. Каждая работа, присланная нам, отличалась индивидуальностью и неповторимостью, но по условиям конкурса победитель должен был набрать наибольшее количество комментариев к своему рисунку. Наиболее активную группу поддержки собрал Саша Минье, именно он и стал победителем конкурса.

Как и обещали, мы отправили Саше в Санкт-Петербург приз — кружку с его рисунком, но по каким-то неведомым для нас причинам посылка с призом вернулась к нам обратно. Саша долго ждал свой заслуженный подарок, и вот, наконец, вручение состоялось! Оказалось, что Саша — всесторонне одаренный ребенок: он не только рисует, но и занимается музыкой. А в качестве доказательства своего художественного таланта, Саша подарил нам еще один натюрморт.

Франс Снейдерс. Натюрморты с обезьянками

Некоторое время назад я рассказывала о «малых голландцах» и их натюрмортах, упоминая лишь вскользь, что в это же время активно развивался и фламандский натюрморт. Сегодняшняя статья посвящена прославленному мастеру фламандского still life — Франсу Снейдерсу.

Натюрморты Снейдерса очень большого размера. В Государственном Эрмитаже представлена разнообразная коллекция этих бесчисленных лавок с фруктами и овощами, битой дичью, рыбой и экзотическими морскими гадами. Still life Снейдерса реалистичны и обращены к пяти чувствам человека — все хочется потрогать, выбрать, ведь автор приводит нас на рынок. Все продукты источают аромат, запах или, простите, вонь. Все изображенное можно съесть: или сразу — впившись в сочную мякоть инжира, или потенциально — приложить усилия, приготовить чудесную ароматную рыбу с пряностями и насладиться! В лавках Снейдерса всегда присутствуют живые герои — будь то люди или животные, а потому зритель может еще и услышать неспешный разговор горожанок, рычание или шипение, грохот падающих чаш, ваз и корзин. И причиной такого беспорядка, как правило, становится маленькая проказница — обезьянка. И вот тут есть одна пикантная деталь. Приглядитесь: строгая дама придирчиво осматривает персик, ее движения скупы и неторопливы. В это же время обезьяна тоже «выбирала» персики и, потеряв равновесие, неуклюже растопырив лапы, она кубарем полетела вниз. Или другой пример: дама изящным движением берет вазу с инжиром, и будто вторя ей, обезьяна кокетливо изгибая лапку, держит цветок. И в следующей картине — мы видим вновь единство жестов мартышки и человека.

Такое сравнение с обезьянкой — словно насмешка, издевка, кривое зеркало для человека. В 17 веке подобное изображение обезьян, которые вели себя как люди — музицировали, пили вино, играли в карты, воспитывали потомство — было очень популярно, например, знаменитые «Обезьяны в кухне» Дэвид Теннирса Младшего. Эти маленькие юркие зверьки, удивительно похожие на человека по мимике и жестам, либо имитируют движения людей, либо делают все наоборот, создавая контраст и динамику. Картина мира всегда двойственна — две стороны медали, взлеты и падения, мужское и женское, инь-ян. Без обезьянок в натюрмортах Снейдерса было бы скучновато, а тут можно задуматься — кто кого пародирует…