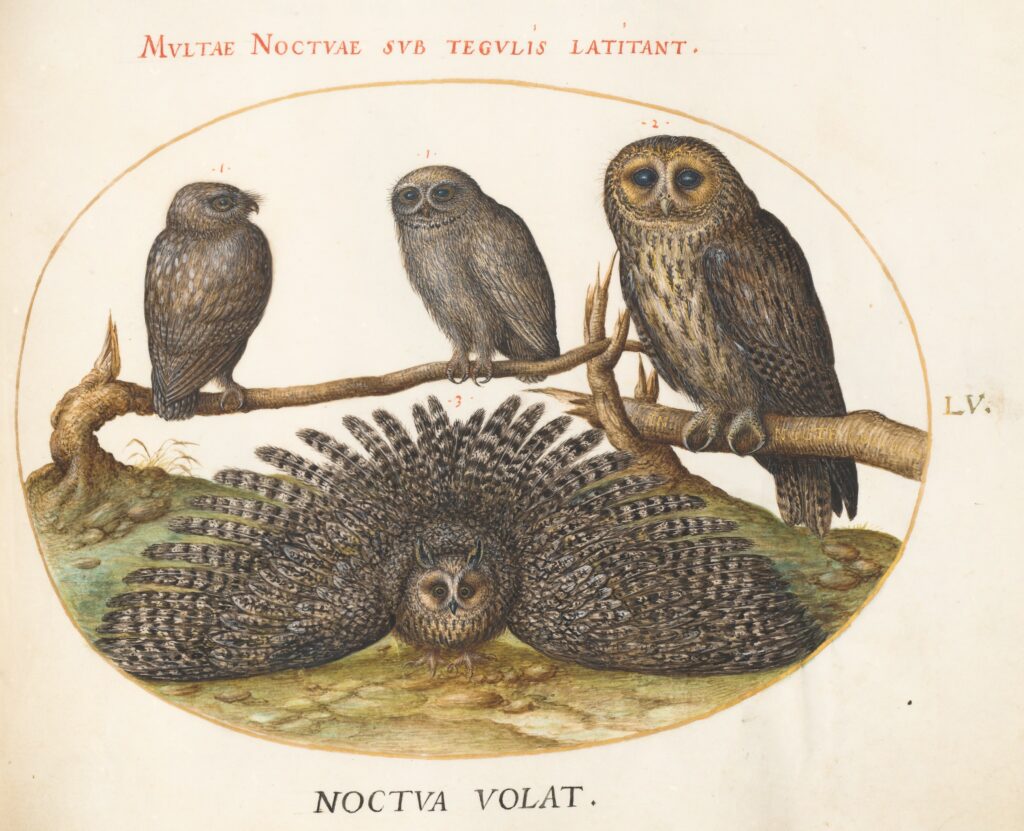

В личности Альбрехта Дюрера можно отметить черту, характерную для всех выдающихся людей эпохи Ренессанса: широта интересов, обращённых одновременно и к искусству, и к науке. В своих путевых заметках он фиксирует архитектурные решения зданий, которые встречались ему на пути, редкости, увиденные в коллекциях, особенности природы и костюмы местного населения. Любознательность и наблюдательность, стремление понять устройство, ответить на вопрос «как это сделано» — были не единственными, но существенными опорами его творческого метода. В творчестве Дюрера сохранился ряд рисунков и акварелей, в которых он фиксирует свои естественнонаучные наблюдения над природой, растениями и животными.

Wing of a Roller, 1512

Watercolour and gouache on vellum, 20 x 20 cm

Graphische Sammlung Albertina, Vienna

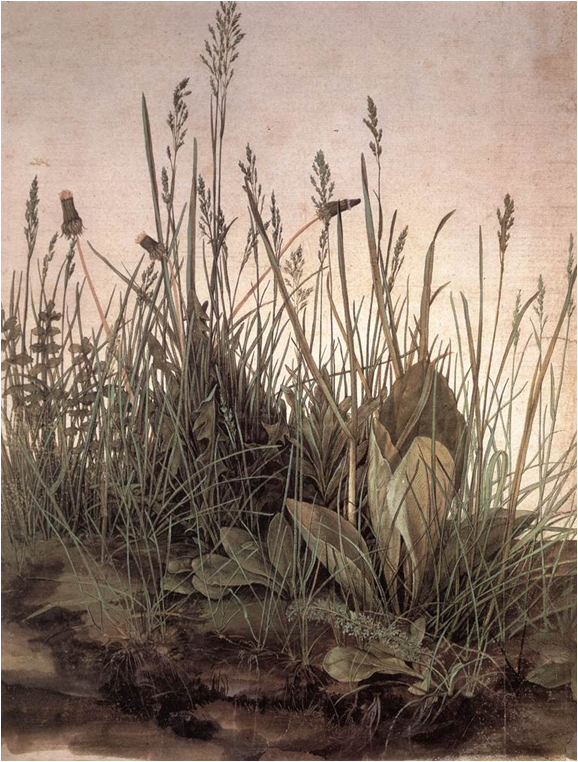

Акварели Альбрехта Дюрера с изображением дёрна, одуванчиков, подорожника, луговых трав, растущих повсеместно в Германии, определились в самостоятельную тему в творчестве художника[1]. Натуралистичное изображение растений было широко распространено в картинах фламандских и немецких художников: трава окружает стопы святых, цветы вьются вокруг лика Мадонны и Младенца Иисуса. И сам Дюрер, очевидно, следуя традиции, использовал рисунок «Куст» (1503, Альбертина, Вена) как подготовительный для создания большого многофигурных полотен «Поклонение пастухов» (1504, Уффици, Флоренция) и «Праздник четок» (1506, Прага). Но варианты растительности, куста, дерна появляются и в картине «Святой Иероним» (1496, Лондонская национальная галерея), написанной раньше рисунка.

The Large Turf, 1503

Watercolor and gouache on paper, 41 x 32 cm

Graphische Sammlung Albertina, Vienna

Рисунок куста 1503 года можно рассмотреть подробнее и увидеть, что он отличен от тех образов природы в картинах, которые создавались до него. Дюрер выбирает ракурс с позиции, например, зайца, «видящего» перед собой красивое, чистое место, которое природа в реальности таковым создать не могла. Дюрер лишает это место отмерших листьев, жухлого наста, который непременно был бы тут. Вместо этого он обобщает слой земли до чистой серовато-коричневатой поверхности, из которой кое-где виднеются корни и молодые стебли травы.

Дюрер виртуозно работает в технике акварели, позволяя краске свободно растекаться, образуя наслоения лессировок, которые создают объем. В этом рисунке заметен также и опыт Дюрера-гравера, ведь каждое растение прорисовано идеально в своих линиях, объемах и тенях. С одной стороны, эта акварель Дюрера гиперреалистична, но при ближайшем рассмотрении внимательный зритель обязательно заметит, что это сочинение мира, а не фиксация его облика[2]. Эти отголоски средневековой традиции мышления представлены в рисунках Дюрера довольно отчетливо. И в то же время, по словам Фрица Корени этот рисунок

«…представляет собой радикальное обобщение: даже самое простое в природе стоит рисовать (…) Только та вещь, чья форма художественно облагорожена, становится сознательно осмысленной, несмотря на то, что ее черты уже давно были доступны и видны каждому»[3, 176-177].

Если бы Дюрер изобразил дополнительные морфологические подробности растений, то «Куст» превратился бы в идеальное и подробное ботаническое пособие, но в этом своем решении «Куст» сохраняет поэтичность и идеальность более высокой, платоновской «идеи Куста».

Корени видит в ботанических рисунках Дюрера то связующее звено, которое дает новый импульс традициям изображения растений в религиозных картинах XV и XVI веков:

«До тех пор, пока Дюрер не написал «Куст», художники как бы не имели разрешения рисовать объекты природы как таковые: животные, растения и камни, — все это должно было означать нечто символическое» [1, 177].

Именно в середине XVI века в Германии и соседних Нидерландах возникает тенденция принципиально новых ботанических иллюстраций и репрезентаций как частей флорилегиума. Немецкие художники подхватили идею Дюрера, они начали копировать и подражать его стилю в изображении природы: Ханс Хоффманн и Лудгер Том Ринг – вот ближайшие последователи Дюрера в открытой им новой традиции изучения природы в рамках живописи.

[1] Koreny F. Albrecht Dürer und die Tier- und Pflanzenstudien der Renaissance. München: Prestel, s. 176-178

[2] Kusukawa S. Picturing the Book of Nature: image, text, and argument in sixteenth-century human anatomy and medical botany. University of Chicago Press, 2012, p.7-8