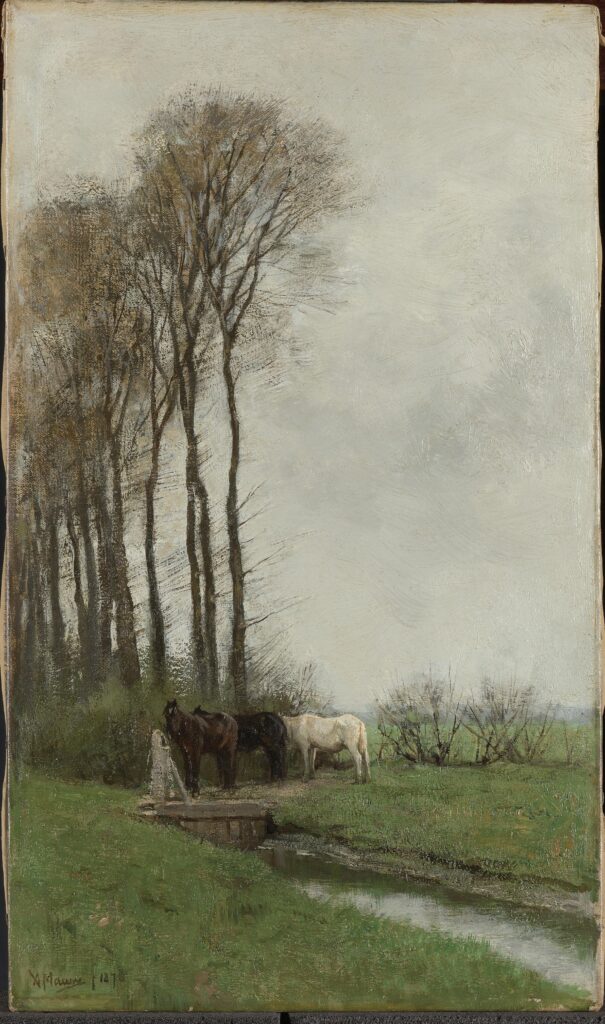

Все, кто знаком со мной давно, знают о моей любви к голландской культуре, особенно к натюрмортам 17 века. Но интерес к этой стране у меня распространяется шире, так что сегодня у нас пейзаж и конец 19 века.

Гаагская школа (примерно 1860-1900-е годы) — это голландский вариант реализма, ответ на французскую Барбизонскую школу. Художники (Якоб Марис, Йозеф Израэлс, Антон Мауве, Хендрик Виллем Месдах и др.) стремились изображать правдивую, лишённую романтизации жизнь своей страны: её ландшафты, рыбаков, крестьян, скромные интерьеры, в целом, продолжая дело их предшественников из века 17. Они виртуозно работали с тоном и светом, создавая настроение спокойствия, меланхолии и умиротворения.

Метафору запаха и передачу ольфакторных ощущений они достигали через сложную систему визуальных ассоциаций и символов, которые зритель воспринимает как обонятельные ощущения. Вот как они это делали:

Во-первых, изображение источника запаха или прием прямой визуализации

Это самый очевидный приём.

Художники тщательно выписывали объекты, с которыми у зрителя есть стойкие ассоциации, например: влажную землю, лужи, рыбацкие сети, дюны, пляжи после отлива. Мы почти физически чувствуем резкий, солёный, влажный запах моря, смешанный с запахом водорослей и свежего ветра.

Это может быть скотный двор, домашние животные, сцены в деревнях или на фермах. Здесь передаётся сложный запах навоза, сена, шерсти животных и земли, не отталкивающий, а естественный, приятно-деревенский.

Иногда мы видим дым из трубы. Посмотрите, на многих зимних пейзажах или сценах в деревне изображён дым, тянущийся из печных труб. Это сразу вызывает ассоциацию с запахом горящих дров, уютным и согревающим.

Во-вторых, атмосфера и воздух. На самом деле это ключевой приём гаагской школы, наследуемый от «золотого» XVII века.

Они умели писать воздух, наполненный мельчайшими частицами воды. Этот влажный, промозглый воздух, кажется, впитывает в себя все запахи и разносит их. Глядя на такие картины, мы чувствуем пряный, свежий запах влажной земли, опавших листьев и тумана. Воздух на их полотнах кажется «дышащим».

Лёгкая дымка, смягчающая контуры далей (сфумато продолжает работать со времен Леонардо да Винчи!), не только создаёт глубину, но и наводит на мысль о запахе далёкого моря, сырости или цветущих лугов.

Остается несколько мгновений до начала эры импрессионистов, впрочем, эти явления шли параллельно друг другу.

И в-третьих, цвет и тон как метафора запаха

И это напрямую связано с предыдущим пунктом. Художники использовали ограниченную тональную палитру (много серых, коричневых, зелёных, приглушённых тонов) для создания определённого настроения, которое тесно связано с обонянием.

Не могу промолчать, но наследие традиций тональной живописи у голландцев глубинное, снова от 17 века, и идет оно не только от климата, поиска колорита, но и еще от ряда экономических факторов. Пигментов не было в продаже, так как случились санкции, война, эмбарго… Вот вам и поиски.

Но в 19 веке это уже работа на образ: серые и серебристые оттенки ассоциируются с прохладой, сыростью, чистотой. Это запах свежего воздуха после дождя. Тёплые, землистые оттенки (умбра, охра) передают тепло деревенского интерьера, соломы, старого дерева. Это запах пыли, печного тепла, домашнего уюта.

Приглушённые зелёные цвета показывают нам не яркую, а скорее влажную, мшистую зелень, пахнущую прелыми листьями.

Запах у «гаагцев» не бывает парфюмерным или приятным в обывательском смысле. Это метафора аутентичности, простой жизни и связи с природой. В общем, это аромат правды, за которую они боролись в своем искусстве. Это был сознательный уход от идеализированного искусства прошлого в пользу суровой, но поэтичной реальности.

И кстати, Антон Мауве был учителем Ван Гога!

На сайте Вконтакте это видео продублировано!