Это перевод статьи Лиззи Маркс от 21 июля 2021 года. Оригинал на английском можно почитать здесь.

Дурное предзнаменование

В 17 веке киты разных размеров и видов выбрасывались на берег Нидерландов. Умирая, они издавали ужасные звуки. Во время разложения под плотной кожей животного накапливались газы, и иногда происходил взрыв. Если прилив не уносил мертвое тело кита в море, людям приходилось расчищать место на берегу своими силами.

Существа колоссального размера привлекали людей. Художник Ян Санредам изобразил кашалота, выброшенного на берег 19 декабря 1601 года: кит лежит на боку, демонстрируя свой живот. Толпы людей пришли посмотреть на это чудо, кое-кто карабкается на кита, как на гору. Рамка с описанием и картушами вокруг изображения показывает и другие ракурсы кита, в частности, его морду и спину с зияющей раной. Возле пасти морского чудища Санредам изображает и себя, работающего над рисунком и укрывающегося под плащом от сильного ветра. Рядом с художником стоит граф Эрнст Казимир Дассау-Диц, племянник знаменитого Мориса Нассауского. Граф прикрывает рот и нос роскошным платком, чтоб спрятаться от ужасного запаха разложения. На фоне этой отвратительной атмосферы вони платок графа кажется таким незначительным и бесполезным способом укрыться. Голландский поэт Теодорус Схревелиус пишет стихи на латыни по случаю:

Его бесформенность, его рана, показывающая глубины внутренностей Его рот, из которого течет изобилие жидкости и крови...

Кит, по словам поэта, был не только страшным и вонючим монстром, но и тревожным предзнаменованием. Монстры предвещали страшные катастрофы, поскольку само слово «monstrum» в переводе с латыни означало и «монстр» и «знамение». Действительно, несчастья вскоре случились. 24 декабря произошло солнечное затмение, затем, девять дней спустя — землетрясение и, наконец, 4 июня — лунное затмение. Об этих событиях сообщается в текст рамки гравюры.

В 1618 году гравюра была переработана, чтобы проиллюстрировать бедствия, обрушившиеся на Голландскую республику после того, как на берег выбросился кит. В верхней части гравюры из облаков появляется фигура Скелета-смерти, чьи стрелы сбивают Девушку-Ангела. Щит из трех крестов определяет её, как Деву Амстердама. Смерть господствовала над Амстердамом в 1601-1602 годах во время вспышки чумы. И гравюра показывает, что появление на берегу кашалота, стало своего рода предзнаменованием этой городской трагедии.

Медицинская теория Раннего Нового времени говорила о том, что причинами заразных заболеваниях могут быть миазмы, неприятные запахи, исходящие от застойных, гниющих субстанций. После очередной вспышки чумы в 1667-1669 годах трактат немецкого эрудита, монаха-иезуита, Афансия Кирхера о чуме «Scrutinium Physico-Medicum Contagiosae Luis, Quae Pestis Dicitur» был переведен с латыни на голландский. В трактате сообщалось, что причиной чумы были трупы, загрязненный воздух и выброшенные на берег киты. Невидимые глазу испарения и жидкости проникли в город и послужили причиной заражения. Платок, которым закрывается граф Дассау, приобретает новый зловещий символ, как защита от чумных паров.

Ольфакторный парадокс

Пока бушевала чума, глубоко в недрах кита, выбросившегося на берег, недалеко от Бевервейка, скрывался обонятельный парадокс. Непереваренные клювы кальмаров, которыми питается кит, раздражают кишечник животного, в результате чего, вырабатывается особое вещество — серая амбра. Масса амбры может расти годами, пока кит не изгонит ее естественным образом, либо пока не умрет, и тогда амбра всплывет на поверхность воды после разложения тела. Под воздействием соленой воды и солнечных лучей, её свойства меняются — от отвратительного фекального запаха до красивого, манящего аромата амбры. Серая амбра может провести годы в море, прежде чем окажется на суше, но и там её сложно опознать на каменном пляже.

В Европе раннего Нового времени происхождение амбры оставалось загадкой. Была версия, что серая амбра могла быть пищей для китов, а, может, это какое-то неизвестное науке вещество с подводного острова или из ила гор. Возможно, это были медовые соты, упавшие со скал у моря, или ароматные экскременты восточно-индийских птиц, которые питаются экзотическими фруктами и насекомыми, оттого их помёт приобретает столь восхитительный запах.

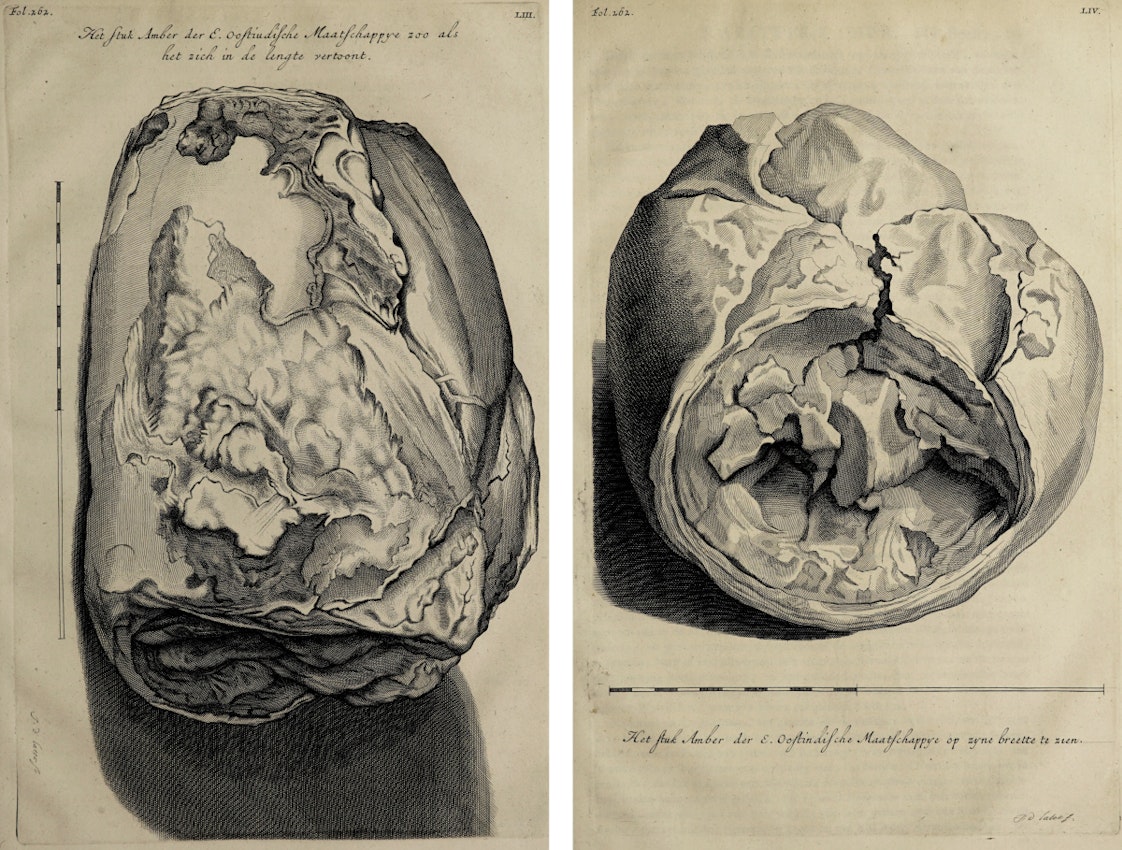

Наконец, секрет амбры был раскрыт! Голландский ботаник Георг Эберхард Румф, работавший в Ост-Индской компании, описывает в своей книге по естественной истории изучение большого куска вещества. Ком, высотой почти шесть футов, был приобретен амстердамской палатой в 1693 году у короля Тидоре (Моллукские острова) и принесла приблизительно 116,400 золотых, грубо говоря €1.13 миллиона евро. Прилагаемые иллюстрации не говорят нам о каком-то особенном запахе, они исследуют скалистый, извилистый, будто мраморный рельеф куска амбры.

Серая амбра часто приобреталась, чтобы придать вкус и аромат еде. Например, известно, что на завтрак королю Англии Карлу II подали яичницу, посыпанную амброй, которая могла маскировать яд, от которого король якобы и умер. Половина унции мелко натертой амбры входила в рецепт голландского блюда Amber-Podding — ароматического попурри — смеси сала, миндаля, сахара, белого хлеба, мускуса (ароматное выделение оленя-кабарги) и ароматной воды цветов апельсина, приготовленных с серой амброй в кишечнике свиньи. Помимо добавления в пищу, это попурри использовали ещё и для того, чтоб пропитать изделия из кожи, дабы замаскировать гнилостные остатки, сохранившиеся в процессе дубления. В гравюре Санредама изображены люди, кутающиеся на сильном ветру в меховые муфты, перчатки и кожаные одежды, которые, видимо, источают запах амбры. В некотором роде, стоя перед выброшенным на берег китом, посетители встречаются лицом к лицу со своим разлагающимся парфюмером.

Таким образом, родилось мнение, что сила амбры — в её способности защитить людей от болезней. Ссылаясь вновь на медицинскую теорию того времени, вспомним утверждение, что зловонные вещества провоцируют болезнь, а ароматические — защищают тело. Серая амбра входила в рецепты благовоний для окуривания дома, она добавлялась в отвары подслащенной воды — рецепт избавления тела от язв. Одним из самых удивительных средств для защиты от чумы был помандер — подвеска, ладанка, где хранилась ароматическая смесь. Название «pomum ambrae» — от латинского «амбровое яблоко», и основным компонентом в композиции помандера были «духи кашалота».

В шести отделениях этого помандера хранились ароматические смеси. Серая амбра, очевидно, смешивалась с корицей, розмарином, гвоздикой и другими ароматными веществами. В некоторых рецептах для помандера использовалась не амбра, а смолы деревьев, которые, как предполагалось, также могут защитить от болезней. Для носа человека Раннего Нового времени амбра ассоциировалась с защитой от чумы. Гниющий труп кита являлся источником проблем для Амстердама, но в то же время, глубоко в его недрах находилась амбра, источник освобождения.

Краски, нанесенные на плоскую поверхность

Спустя несколько десятилетий, с тех пор, как выброшенный на берег кит, предсказал серьезные испытания для Амстердама, гости города, приехавшие посмотреть последние работы знаменитого художника Рембрандта, заглянули в его мастерскую. По словам биографа Рембрандта Арнольда Хоубракена, посетители хотели подойти поближе к картинам, но художник их настойчиво заставлял их отойти подальше со словами: «Запах краски может вас раздражать». Масляная краска — это измельченный пигмент и масло, добытое из семян льна. Это сочетание дает идеальное эластичное красящее вещество, которое при засыхании не теряет блеск и может передавать различные фактуры материала. В своем автопортрете Рембрандт не экономил краску, он создавал ею почти рельеф, лепя текстуру. Он размазывал краску телесного цвета, запечатлевая свой нос и складки головного убора. Он смело соскабливал синий и желтый, обнажая тёмный грунт. Должно быть в мастерской Рембрандта очень сильно пахло масляной краской. Художник использовал этот убийственный запах, чтобы убедить своих посетителей отойти подальше от картины, чтобы лучше всего созерцать грубые пятна краски. Сейчас картина сохранила большую часть своего блеска, но запах со временем исчез.

Чтобы отвлечь зрителя от запаха краски, художнику необходимо было создавать произведения такой выразительности, чтобы зритель забыл о неприятных ольфакторных впечатлениях. Почти за двадцать лет до того как Хоубракен написал эти воспоминания о Рембрандте, французский художник и критик Роже де Пиль заметил, что «плохая живопись всегда будет пахнуть палитрой». Если произведение искусства окажется недостаточно выразительным, чтобы активизировать воображение зрителя, то запахи мастерской перебьют впечатления, и картина превратится в краски, размазанные по поверхности. Но, возможно, цитата де Пиля не всегда справедлива. Взирая на натюрморты с гниющими фруктами, зритель не будет возвращаться к запахам реальности. Наоборот, запах масляной живописи может напомнить ему о неприятных «ароматах» гниения и подчеркнуть выразительность картины.

Вообще в картинах голландцев можно наблюдать обилие запахов. С микроскопической точностью художники изображали материальность инвентаря Голландской республики. Намеки на запахи можно увидеть в пейзажах, в крупных исторических картинах, сценах повседневной жизни и портретах. Мы чувствуем запахи костров и еды из котлов. В картинах разбросаны предметы, источающие ароматы: курительные трубки, табакерки, помандеры, шатлены, ароматные мешочки, терки для мускатного ореха, курильницы, чайники, аптекарские кувшины, вееры, перчатки и другие знаменитые украшения коллекций предметов.

В гравюре Санредама разлагающийся кит и платок графа Дессау создавали в впечатление запахов. Обоняние тут стало явным, воображение зрителя пробудилось.

Кость на здании

История с китом завершается у ратуши Амстердама, облик которой точно зафиксировал художник Питер Санредам, чей отец, Ян — был свидетелем катастрофы на берегу Бевервейка более полувека назад. Ратуша сгорела много лет назад, и Рембрандт запечатлел её руины. Санредам изобразил эту сцену по памяти, используя свои наброски более раннего времени. Здесь видны пучки травы на фасаде и крошащаяся каменная кладка, лениво покачивающиеся ставни и маленькие фигурки людей, бродящих по улице или отдыхающих под галереей. Над левой аркой можно увидеть ребро кита, поддерживаемое цепями. Происхождение этого ребра неизвестно. Оно уже красовалось на фасаде ратуши к 1601 году, то есть к тому времени, как Ян Санредам запечатлел зловещие событие на своей гравюре. Видимо, монстры, выброшенные на берег, пугали жителей Голландии и раньше.

Вообще же встретить в общественных зданиях Голландии китовые кости было обычным делом. Так, в 1577 году в зале верховного суда Голландии были выставлены хвост и нижняя челюсть кита. В 1596 году купец и путешественник Ян Гюйгенс Линдсхотен, вернувшись из своего плавания по Новой земле, продемонстрировал свою любознательность, привезя в подарок мэру Харлема челюстную кость кита.

Тела китов могли сохраняться в своеобразных экспозициях. Так, останки кита, который выбросился недалеко от Ливорно в 1549 году, был выставлен на Лоджии деи Ланци во Флоренции. Но вскоре выставку пришлось разобрать: кит, вернее его костный мозг, начал разлагаться, источая невыносимое зловоние. В XVII веке китобои пытались устранить запах, просверливая отверстия в костях, чтобы слить жидкость, но и это помогало мало.

Китовое ребро на арке ратуши должно было пробудить воображение у зрителей, чтобы представить себе зверя, поглотившего Иону: такое огромное существо, сотворенное Богом и убитое человеком на северном побережье Шпицбергена. Если бы кость в ратуше испускала запах гниения, возможно, мысленный взор смотрящего мог бы восстановить и плоть кита, и мысленно перенестись к пляжу, где разлагались его останки…