Иероним Босх — один из самых загадочных художников Северного Возрождения, чья живопись наполнена аллегориями о грехе и мистицизмом (сегодня именно об этом).

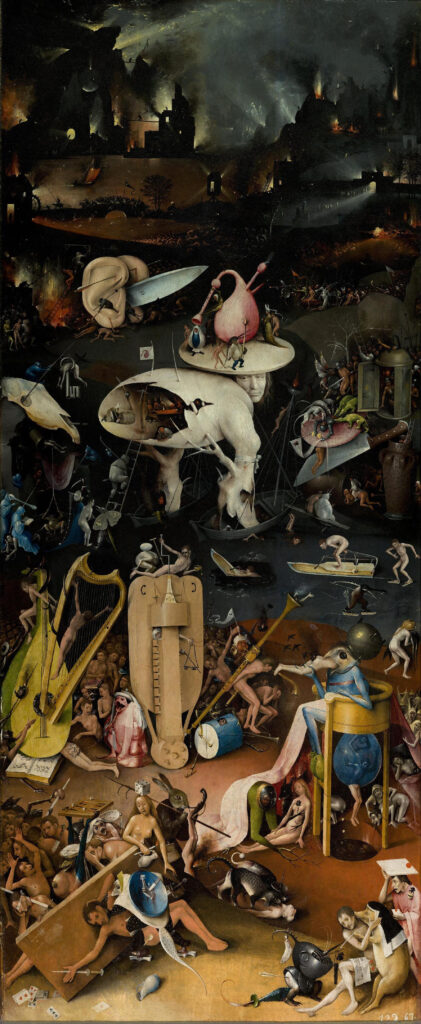

Я воспринимаю живопись Босха блестящей визуальной проповедью, где он излагает тем языком, какой ему доступен, устрашающие подробности наказания грешников на адских территориях.

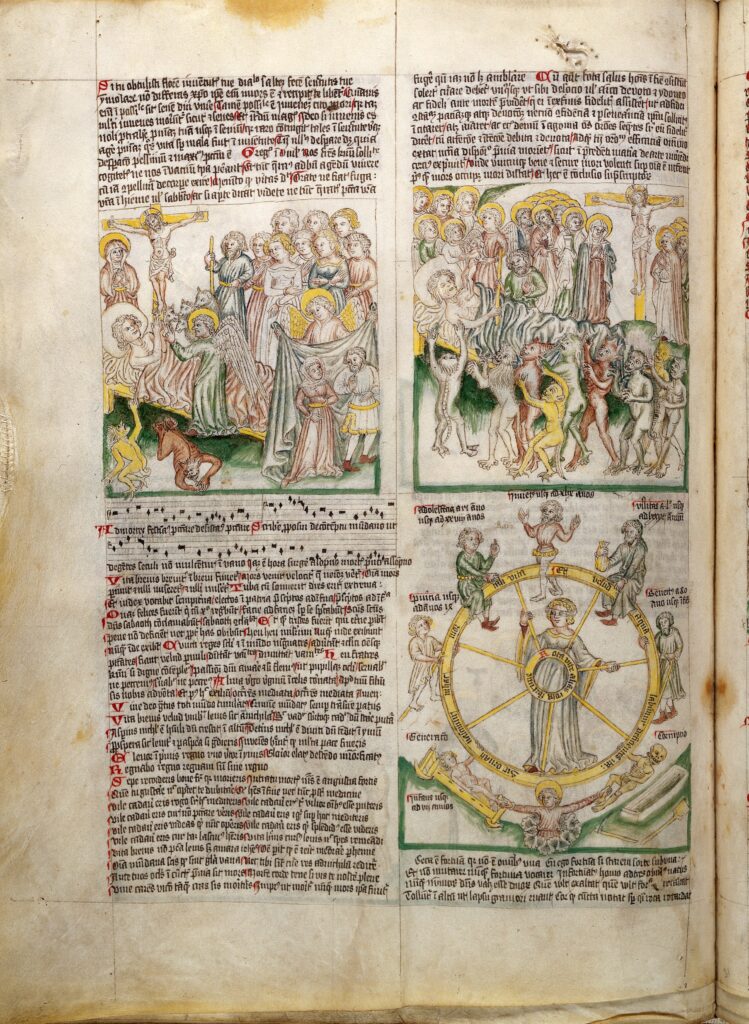

Смыслы его образов близки к традиции книг «Ars moriendi». Эти тексты были написаны как реакция последствий ужасов Чёрной смерти. То есть умирали так часто, что этот процесс уже надо было как-то осмыслить.

Книга была очень популярна и явилась первым в западной литературной традиции руководством к смерти и умирания. Что сказать? Почти египетская Книга мертвых в европейском варианте. И Босх тут рядом.

Запахи босхианских грехов. Греховные благовония: запахи ада и порока

В «Саду земных наслаждений» и «Страшном суде» Босх изображает адские сцены, где запах серы, гари и разложения становится почти осязаемым.

- Сера и пепел — символы дьявольских мук.

- Гниющие плоды и тела — напоминание о тленности плоти.

- Дым от пожаров — как метафора вечного проклятия.

Эти «ароматы» подчеркивают отвратительность греха, заставляя зрителя не только видеть, но и чувствовать ужас происходящего. Как насчёт ольфакторных иллюстраций? Духи, музей… Лично я бы как-нибудь обошлась. Хотя… Может, это вызов парфюмеру!

Райские благоухания: тонкие ноты рая

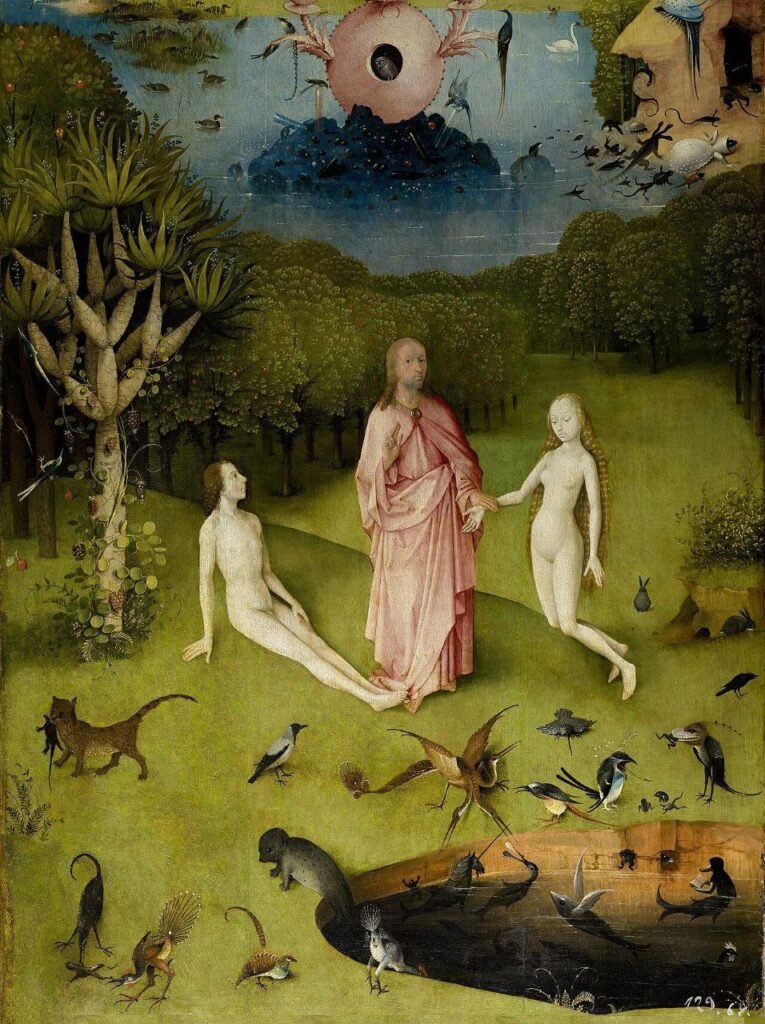

В левой створке «Сада земных наслаждений» изображен Эдем, где, по логике Босха, должны царить чистые, свежие запахи:

- Цветущие растения (лилии, земляника) — символы невинности.

- Вода и утренняя роса — ощущение первозданной чистоты.

- Древесная смола — отсылка к Древу жизни.

Эти ароматические образы создают контраст с вонью ада, усиливая идею выбора между добром и злом. Считается, что райский сад — мир без насилия. Однако на картине постоянно кто-то на кого-то охотится, птица ест лягушку, кошка несет в зубах мышь. Босха интересует вопрос, откуда взялось зло — от дьявола или от Бога как неотъемлемая часть мира.

Алхимические и аптечные ароматы

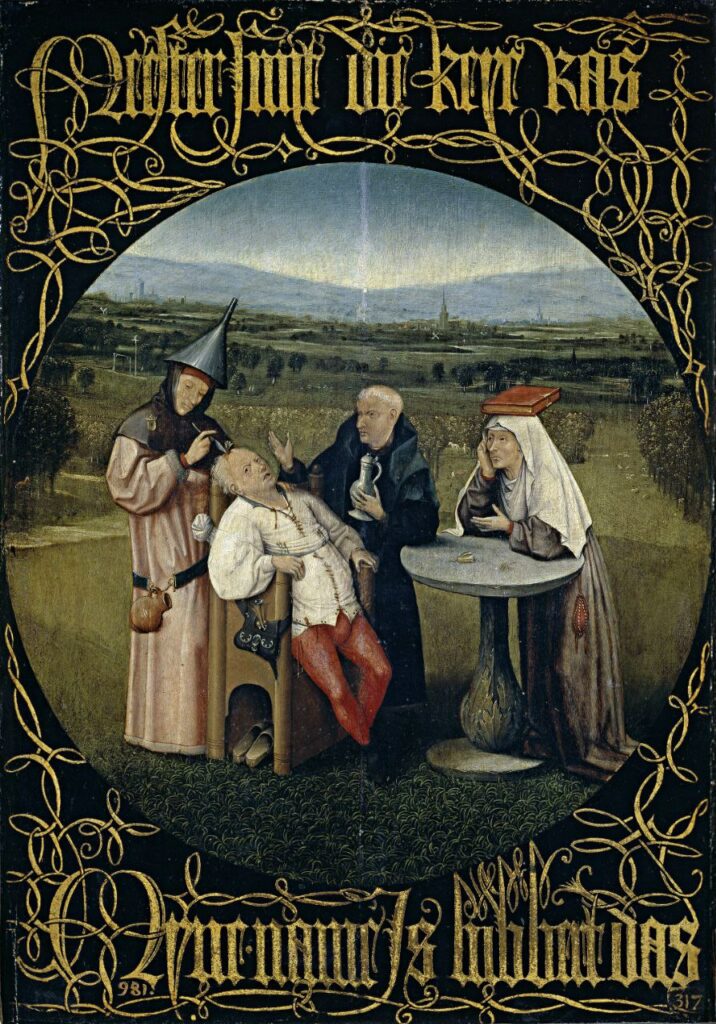

Босх скорее всего интересовался средневековой медициной и алхимией, что отразилось в деталях:

- Ладан и мирра — священные благовония — намёк на них мы видим, например, в сцене с волхвами.

- Травы, коренья и зелья (в сценах с «врачами-шарлатанами») — символ тщетности человеческих попыток обмануть природу.

- Человеческие запахи: от телесности к разложению

- Художник часто изображает обнаженные тела, но не в идеализированной форме, а с отсылкой к их физической природе:

- Пот и плоть (в сценах оргий) — напоминание о греховности.

- Запах кожи, крови и праха, как мотив «Memento mori».

В продолжении наших рассуждений о запахах в картинах И. Босха, хотела поделиться с вами рассуждениями своей коллеги. Пишет исследователь ольфакторной темы Софья Беженуца:

«…рассказать о том, как менялись значения запаха серных соединений начиная с этого периода и до промышленной революции. Долгое время сера воспринималась как исключительно дьявольская субстанция, источающая зловоние, происходящее из самого ада. Часто серные миазмы фигурируют в судебных документах XVI-XVII веков как доказательство виновности подозреваемых в ведьмовстве, дьяволопоклонстве и распространении эпидемий. Однако к концу XVII столетия негативная коннотация уступает позитивной: широкое употребление серы в промышленности, её прагматическая польза и привычка населения к её запаху, который прочно обосновался в ольфакторном фоне города, вытесняют ассоциативно-мнемоническую связку с демоническим. Вплоть до того, что жители Лондона в качестве «благовонного» средства борьбы с болезнетворными миазмами начинают жечь серу наравне с ладаном. Серные лечебные ванны, получившие распространение столетием позже, и вовсе укрепили ассоциативную связь этого запаха со здоровьем».

Рекомендую к просмотру видео по теме. Это же видео выложено Вконтакте.