Амброзиус Босхарт Старший — художник, основатель большой династии живописцев, последователей, учеников. Младший, как можно догадаться — это его сын. По традициям того времени и той семьи старшего наследника называли Амброзиусом, Амвросием по-русски говоря. Всё семейство Босхартов, отец и трое его сыновей (упомянутый Амброзиус, Йоханнес и Абрахам) специализировалось на создании цветочных натюрмортов. Рядом с букетом могли изобразить каких-нибудь рептилий, насекомых, зверей. Но тут вся картина посвящена изображению мёртвой лягушки и мух. Удивительный выбор сюжета даже для любящих натурализм, естественные науки и не очень брезгливых голландцев.

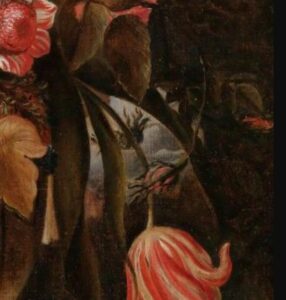

Видимо, сюжет привлек коллег, потому что живописец Якоб Маррел, немец из Франкфурта, ученик Яна Давидса де Хема и Георга Флегеля, изобразил почти в этой же позе лягушку на своём прекрасной цветочном натюрморте, срифмовав когтисто-перепончатую тему с декором вазы.

Следующее поколение художников, уже в XXI веке решило обратить внимание на эту лягушку и получилось вот что:

Rob et Nick Carter (after Ambrosius Bosschaert the Younger) Transforming Vanitas Painting, 2012-2013, Фонд Кустодия, Париж

Художники, преодолели стыд и отвращение к деталям биологического распада, подробно изобразив стадии гниения. Ну, почему Караваджо может изображать гнилые персики, а то же состояние тела лягушки не является искусством? Гиперреализм XXI века не знает ограничений.

Дальний потомок Босхартов, художница Аньет Сноп (Agniet Snoep, р. 1968) тоже высказалась на тему мёртвой лягушки в фото-реализме:

Но и не только о лягушке. В её творчестве есть и другие натюрморты на тему vanitas и тщетности всей биологической жизни, какой бы красивой она не казалась:

Как бы в продолжение вот этим репрезентациям, которые были в изобилии созданы в XVII веке и голландцами, и фламандцами, и немцами:

Эти листы и альбомы с детальными изображениями растений, насекомых, моллюсков, рептилий — были обязательными украшениями кунсткамер богатых бюргеров или даже императоров.

Что думаете по поводу лягушки Босхарта и по поводу реакции на неё следующих художников? Можно отвечать ВК, в комментариях под постом.