Все-таки хорошо, что иногда, примерно раз в год, случается день рождения. Тогда можно смело подставлять руки для подарков, пожеланий, комплиментов, чудесных открытий от друзей, близких, да что там!.. Само Мироздание в этот день шлет открытки, а легкокрылые ангелы прислушиваются к желаниям нашей души, чтобы утешить ее нежным счастьем. К чему это я? К тому, что на днях у меня случился юбилей. И одним из великолепных подарков было приглашение посетить выставку венецианского художника Джанмарии Потенцы (Gianmaria Potenza), которая открылась 14 апреля 2012 года в музее современного искусства Эрарте.

Да простят меня организаторы выставок, я не люблю открытия (хотя, каюсь, сама этим грешила: была руководителем галереи когда-то давно…). Как правило, среди музыкального шума, шампанского, экзальтированных дам, случайных рассеянных мыслей, короче, среди той самой житейской vanitas сложно оценить идеи художника, поэтому нужно ходить в музей… например, в понедельник утром. Да, именно тогда мне удалось погрузиться в сосредоточенную атмосферу выставки, омытой акустической и ментальной тишиной ночи. Пройдя в пространство зала, я попала в сказочный полумрак, где вели свой неспешный разговор объемы и округлости, углы и выпуклости, блестки и матовость, различные фактуры и формы, узнаваемые цитаты и нечто совершенно новое. Помимо сочных по-ботеровски крупных бронзовых скульптур-фруктов, мое внимание привлекли сюжеты с рыбными лавками и натюрморты-посвящения Моранди. По форме — это интересные объекты, рельефы или коллажи, а, может, и картины. К XX веку случилось слишком много станкового искусства, и художники уже давно пребывают в поиске новых форм и материалов для передачи выразительности своих образов.

Переосмысление старого через новые формы, серийность и вариативность, эргономичность и гармония дизайна — вот рельсы, по которым движется искусство Потенца. Мы можем наблюдать рождение солнца в многочисленных вариантах (более 20), посвящение предшественникам (Моранди), мы видим образы машины ЭВМ, напоминающие фантастические градостроительные макеты, повешенные вертикально, мы можем дотронуться до кубистических животных, и, наконец, мы любуемся красивыми абстрактными объектами, которые хорошо впишутся в интерьер дома или города. Да, в колорите его работ очевидны византийские традиции, пустившие в свое время глубокие корни в Венеции. В лаконичной, отточенной форме можно увидеть отсылку к позднеготическим тенденциям. Открытость, импульсивность и восприимчивость к современности — как наследие венецианского искусства эпохи Возрождения — также нашли отражение в образах Джанмарии.

Искусство Потенца весьма дружелюбно и гармонично, это совершенно не страшная, а даже красивая урбанистика, которая не вопит об экологии, не режет и не истязает зрителя серьезными эсхатологическими вопросами. Это смирение западного человека, воспринявшего современность не критически, а созидательно. Красиво, загадочно, аккуратно, стройно… Я отдохнула душой, посетив фантастический мир этой выставки и на мгновение ощутила примирение с предметно-человеческим миром, который, оказывается, может быть таким восхитительным. Чего и вам желаю! (Видео с художником)

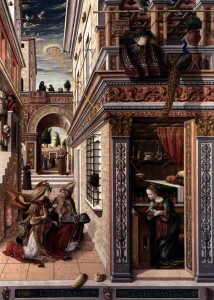

PS: Кстати, Петербург посетили сразу несколько венецианцев: Карло Кривелли (XV век) и Джанмария Потенца (XXI).