Сюжеты безобразного, подробно физиологичного, эмоционально неприятного часто встречаются в старинной нидерландской живописи. Возможно, потому что к началу XV века с новой силой возродилось представление о том, что перед самым Концом Света и пришествием Христа, который провозгласит Страшный суд, на земле объявится Антихрист — прекрасный лицом и телом «ложный мессия». Следуя этой логике, красота часто бывает ложной, а безобразное — образы более правдивые и безопасные.

Физическая, телесная смерть в искусстве XV-XVI веков представлена детально в алтарных распятиях, в подробных описаниях мучений и пыток христианских святых, страданий в чистилище. Например, триптих «Оплакивание» Квентина Массейса, где художник изображает смерть Христа, плач Марии и апостолов. На левой створке этого триптиха мы видим сюжет «Усекновения головы» Иоанна Предтечи в сочетании с холодным жестом Иродиады, которая издевательски касается ложкой головы Иоанна.

Необычный сюжет «Арест и казнь Сизамна» «украшает» разъединенные створки диптиха, выполненного в 1498 году брюггским живописцем Герардом Давидом для зала заседаний местной ратуши. Не религиозная, но назидательная история о справедливости персидского царя Камбиза. Судью Сизамна, уличенного во взяточничестве, хватают по приказу царя и заживо освежёвывают. Здесь изображена подробная пытка: с подсудимого снимают кожу и при этом ни единый мускул не дрогнул на его лице. Такой вариант наказания Марсия, но в более прозаическом, земном изложении.

Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана — Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.

— Геродот. История. Книга 5, глава 25.

Общий демографический спад в Европе, голод и неурожаи, низкая продолжительность жизни, эпидемии чумы – все это так же сформировало новые темы в восприятии смерти, в частности, в живописи. Существовали изображения надгробий того периода, где в качестве сюжетов выбирались «пляска смерти» или «триумф смерти»: жутковатые, но иногда даже и забавные по своему настроение сцены. Избавление от страха приходит через смех — дерзновенный, вызывающий, нахальный… Макабрические танцы [2] возникли в искусстве Италии XIII-XV веков и распространились широко за пределы страны – в частности, на территорию Западной Европы [3].

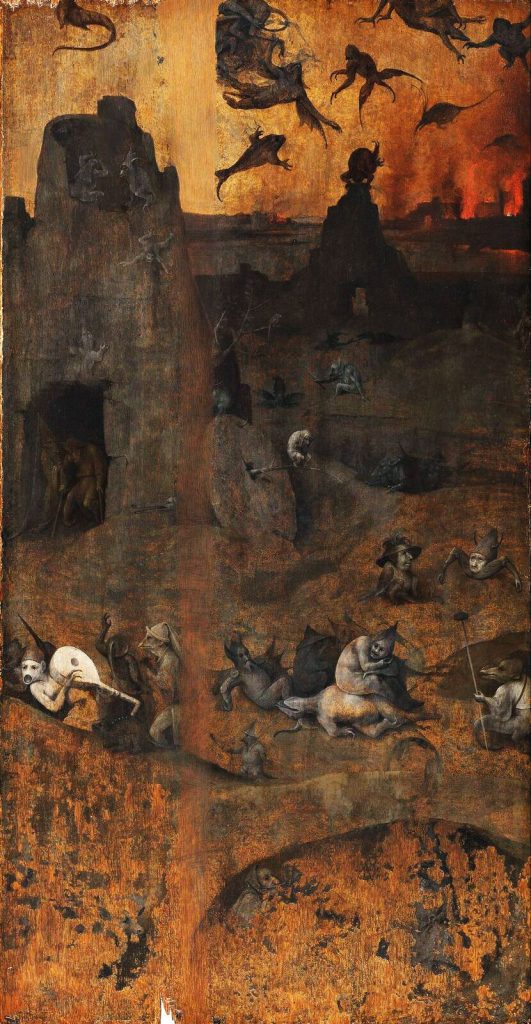

Многочисленные образы ада мы можем наблюдать у Иеронима Босха. Тут и мучения, и терзания, и пляски-кривлянья.

Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась злодеяниями. И воззрел Бог на землю, — и вот, она растленна: ибо плоть извратила путь свой на земле.

VI Книга Бытия.

Интересно, что при восприятии картин с такими мрачными образами, зритель всё же не испытает физического отвращения: «Когда мы слышим слово «жертва» или «мученик», то в сознании возникают образы людей, способных чувствовать то, что чувствуем мы, и потому вызывающие у нас сострадание, злорадство или иные чувства. Но присмотримся к тому, как Босх изображает мучеников. Их тела, их жесты, мимика настолько элементарны, что, глядя на них, мы погружаемся в мир, где никто не может воспринимать ничего относящегося к душевной жизни» [1].

Питер Артсен. В лавке мясника. 1551 г.

Смотря на картины изобилия (кухня, натюрморты в сценах рынка, мясной лавки) Питера Артсена, художника середины XVI века, возникают невольные аналогии с образами ада. Груда мяса, части тела, перемешанные в неопределенную массу, кровь и отсутствие эмоций – все это уже было знакомо: «сами адские муки в позднесредневековой литературе и соответствующей иконографии — с натуралистическими сценами вываривания грешников в котле, мясницким разделыванием их на части, поджариванием на вертеле – обретают в XIV-XV веках отчетливо кулинарный характер» [4]. В XVII веке тема смерти разовьется в ещё одном жанре: в натюрмортах типа vanitas и композициях на охотничье-трофейную тематику (заинтересовавшимся этой специфиеческой темой, рекомендую открыть эту ссылку, там много «интересного». Можно ещё сюда зайти, в продолжение макабра).

[1] Степанов А.В. Указ. соч., 2009. С. 142.

[2] Культурные связи в Европе эпохи Возрождения, 2010. С. 57

[3]«Э. Маль полагал, что наиболее ранняя пляска мертвецов представляла собой иллюстрацию в жанре пантомимы к какой-нибудь проповеди на тему смерти. Первоначально исполнявшаяся в церкви, она вышла за ее стены, чтобы разыгрываться на подмостках: в качестве моралите, что и имело место в 1449 году в Брюггге в «резиденции» герцога Бургундского. Затем — в виде рисунков, гравюр и миниатюр — она стала популярным «комиксом», который донесли до нас многочисленные иконографические свидетельства. В том, что эволюция протекала именно так, нет практически никаких сомнений. Но, быть может, следует подняться еще выше и обнаружить у истоков театрализованных проповедей древние пляски, христианизированные и переосмысленные проповедниками. Осуществить эти изменения было тем легче, что вера в хороводы мертвецов имела чрезвычайно широкое распространение». Цит. по: Делюмо Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII-XVIII вв.). Екатеринбург, 2003. С. 92-147

[4] Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков, 1994. С. 143.