Помните, у Артура Конан Дойля был такой рассказ о Шерлоке Холмсе «Пляшущие человечки»? Так именно эта фраза всплыла у меня в памяти, когда я увидела картины Лоуренса Стивена Лаури (Laurence Stephen Lowry), английского художника первой половины XX века. И следом мой искусствоведческий опыт выдал цепочку ассоциаций: ну совсем как у Брейгеля! Маленькие, смешные, немного неуклюжие человечки, а художник смотрит на них сверху, будто он так и не стал одним из них, а остался ангелом, летающим в небесах и смотрящим на бренную городскую жизнь.

Некоторые композиции Питера Брейгеля Старшего, нидерландского художника, жившего почти на 400 лет раньше Лаури, на первый взгляд будто бы построены весьма похожим образом: тот же ракурс сверху и панорамы просторов. Люди гуляют, заботятся о детях, катаются на велосипедах, играют в спортивные игры, куда-то спешат по своим делам или на работу.

Но как интересно устроена память человека. Сравнив эти композиции в иллюстративной подборке, я отчетливо увидела, как же мало городского в картинах Брейгеля, какое там всё деревенское, наполненное природной стихией. Будто, скинув маскарадную одежду с серьёзными сюжетами из жизни Спасителя, пейзаж Брейгеля представал пантеистичным: люди не побеждают природу — она по-матерински вмещает их. Гармония.

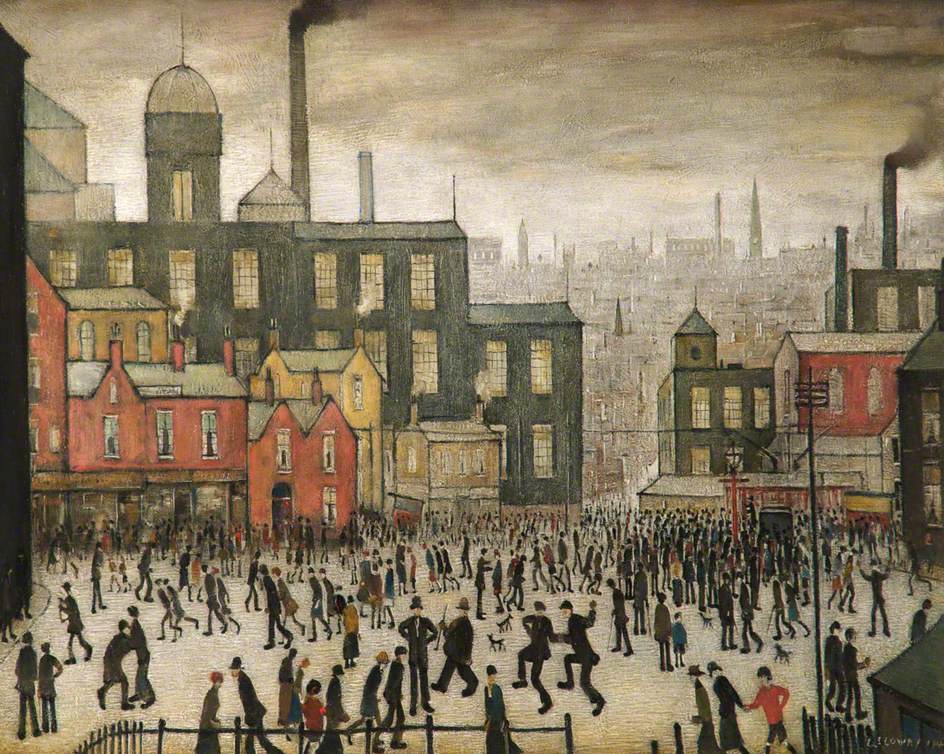

Иное впечатление от пейзажей Лаури. Это история про людей и город. Вместо деревьев — трубы заводов, фонари или шпили церквей. Хотя уютные треугольные фронтоны крыш ещё довольно часто встречаются, но многоэтажки уже чувствуют себя тут как дома. В пейзажах Лаури нет сезонности, это среднее время года, почти театральные подмостки, где разыгрывается пьеса урбанистики. К началу XX века людям удалось подчинить себе природу, сделав своей средой обитания не стихию, данную изначально, а рукотворный удобный и предсказуемый мир. Интересно, что к некоторым картинам Лаури под неким общим называнием «Улица Сэлфорда» можно добавить «Перепись населения в Вифлееме», «Бегство в Египет», «Падение Икара».

Шучу, конечно, но лишь слегка. Смотрите, в толпе Лаури можно разглядеть странных людей: тех самых, пляшущих, размахивающих руками — в общем, человечков, вдруг, выбивающихся из ровного ритма жизни толпы.

В целом, эти два художника, жившие в разное время и в разных парадигмах мышления, говорят об одном и том же — о повседневной суете человеческой общественной жизни. И о каких-то чудесах, которые случаются каждый день, но их не видно. Брейгель ещё подсказывает, а Лаури уже перестал.

Лоуренс Стивен Лаури

Лоуренс Стивен Лаури, Улица Сэлфорда; Newport Museum and Art Gаllery

Лоуренс Стивен Лаури

Лоуренс Стивен Лаури. Наш город.

Rochdale Arts & Heritage Service;

Лоуренс Стивен Лаури

Питер Брейгель Старший. Избиение младенцев

Питер Брейгель Старший. Зимний пейзаж с конькобежцами

Питер Брейгель Старший Перепись в Вифлееме. 1566