Творчество норвежского художника Эдварда Мунка с его экзистенциальной тревогой, мощными эмоциями и почти трансовыми состояниями отражается не только в красках, но и в особых обонятельных впечатлениях. Предлагаю поговорить об этом!

Видео и монтаж — Дмитрий Роговский.

Мой Телеграм-канал https://t.me/olfactorism_art об искусстве и традициях благовоний! #ароматы #искусство #живопись

Рубрика: Западно-европейский натюрморт XIX-XX веков

Живопись импрессионистов: ароматы и впечатления

Цветы и пленэр: ароматы природы

Краски, помещенные в тюбики, позволили импрессионистам выйти из мастерских в поисках света, навстречу миру, навстречу природе. Возможно, благодаря этому изобретению у картин появились запахи.

Клод Моне в «Сирени на солнце», написанной им в 1872—1873 годах в саду первого дома художника в предместье Парижа Аржантёй передаёт не только вибрацию света, но и сладковатый запах цветов, смешанный с травяной свежестью.

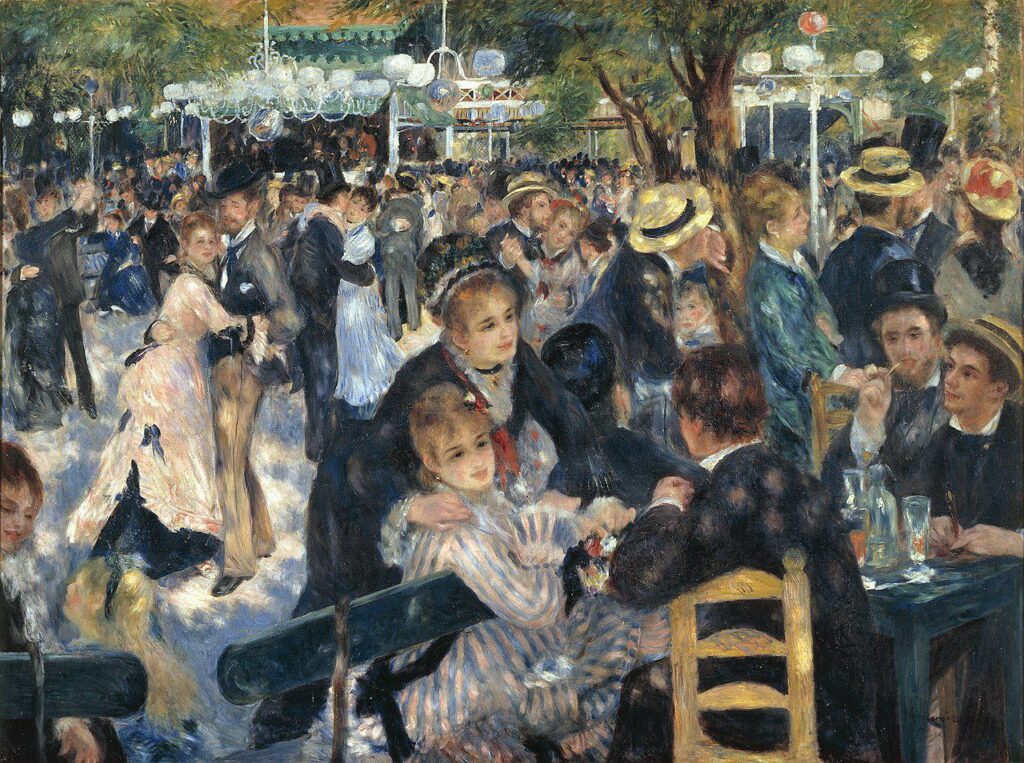

Пьер-Огюст Ренуар в «Бале в Мулен де ла Галетт» (1876) создаёт ощущение запаха нагретого дерева, пудры и летних фруктов, будто зритель стоит в гуще праздника.

Мулен де ла Галетт — ресторан с танцевальным залом в верхней части Монмартра, который получил своё название по имени мельницы, находящейся недалеко от него. В хорошую погоду основное действие происходило на улице, где были расставлены по кругу столики и скамейки. Художнику нравилась такая весёлая, непринуждённая обстановка, и здесь он начал создавать первые наброски будущей картины.

Их свет и новый колорит были для современников настоящим сюрпризом. До сих пор картины импрессионистов передают благоухание утренней прохлады, сладковатый запах детской присыпки, дым вокзала Сен-Лазар, прибрежную сырость, ароматы трав, доносимые до наших носов ветром…

(Зов запахов. Рёки Сёкигути)

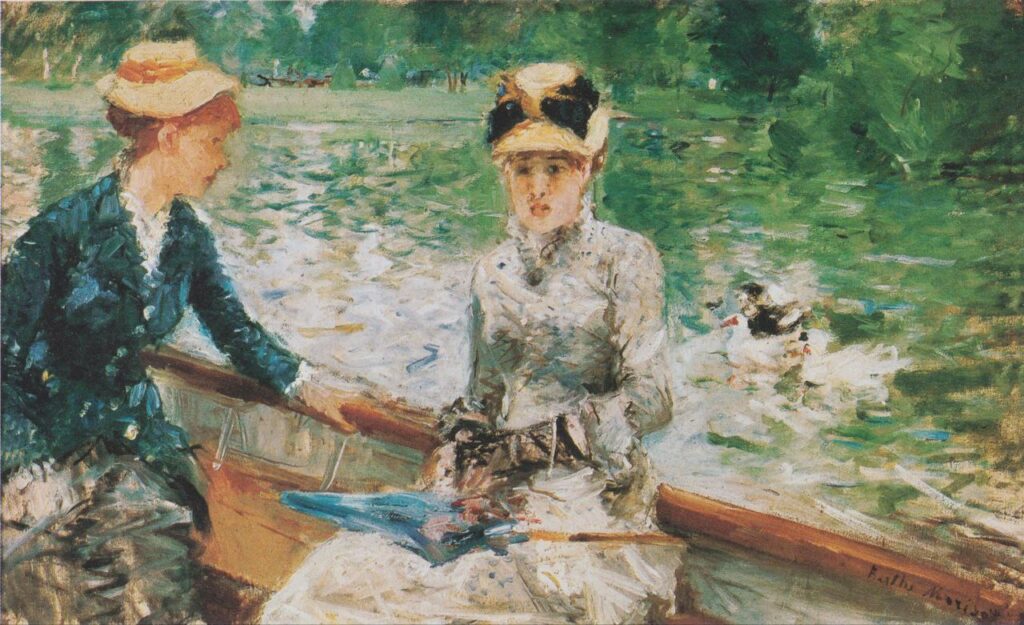

Берта Моризо в «Летнем дне» (1879) изображает женщин у озера, где чувствуется лёгкий аромат водных растений, ила, влажного воздуха. Импрессионисты избегали чёрного, используя вместо него тёплые тени, что визуально «освежало» их работы и делало запахи более осязаемыми.

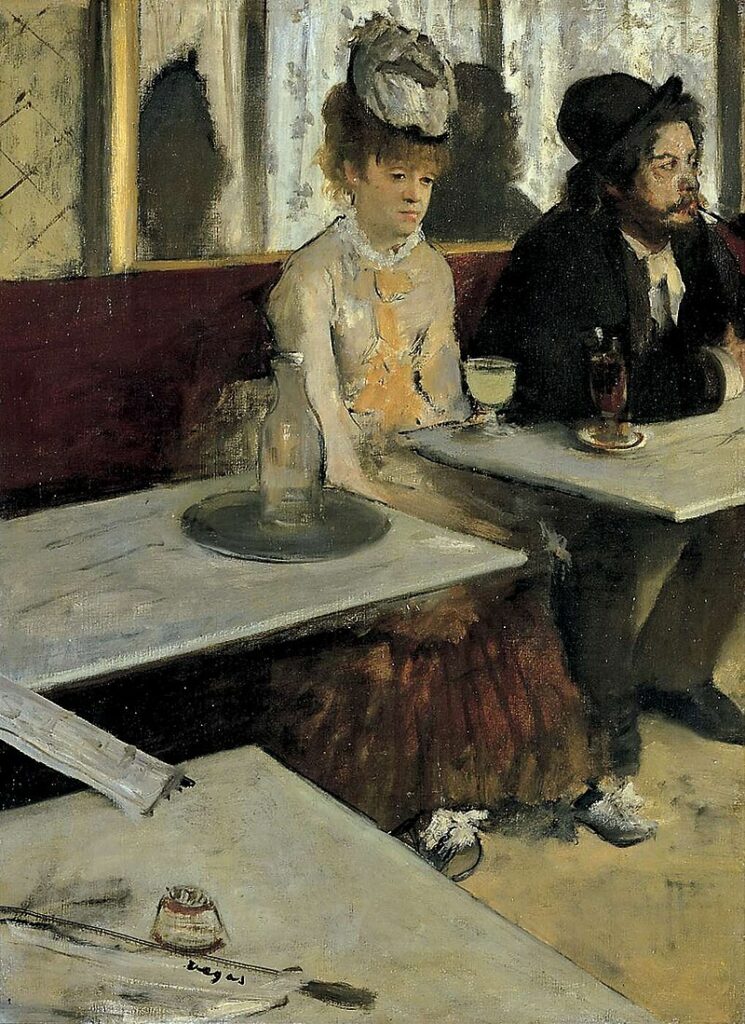

Эдгар Дега «Абсент» (1876). Аккорд уныния и отчаяния

Будто перед нами не просто картина, а концентрация запахов безысходности. Дега мастерски создает ольфакторный (обонятельный) портрет социального дна. Художник нередко останавливался на малопривлекательных сторонах человеческого облика и поведения и передавал их с беспощадной точностью, свойственной его скептическому уму. В «Абсенте» Дега раскрывает трагедию двух опустившихся людей, их одиночества и взаимного равнодушия.

Построение композиции картины с пустыми столиками на переднем плане, редкий ракурс которых словно насильственно отодвигает фигуры в пространство неуютного кафе, заставляет почти физически ощутить отчужденность от мира (1).

Интересно, что для этой картины позировали известная актриса — привлекательная и элегантная Элен Андре и художник Марселен Дебутен. Здесь они играют роли, и делают это, согласитесь, блестяще!

Теперь про запахи

Мутные, зеленовато-серые тона, грязный пол, потёртая мебель. Всё это визуально передает запах старого, плохо проветриваемого помещения где-то в районе Пигаль. Это тяжёлый воздух, пропитанный испарениями алкоголя, потом и пылью. Это запах упадка и разврата, въевшегося в стены.Ключевой ароматической темой здесь является абсент. Его запах сложный и узнаваемый: это анис, полынь (очень горький, травянистый аромат) и высокоградусный спирт. Этот резкий, опьяняющий запах витает между столиками и буквально давит на зрителя. В воздухе наверняка висит едкий дым дешёвых сигар и сигарет, смешиваясь со всем остальным в удушливые миазмы. А вот чего нет на столе, так это еды! Нет запаха свежего хлеба, мяса или сыра. Это отсутствие жизнеутверждающих, «съедобных» ароматов лишь усиливает ощущение опустошенности и заброшенности. Дега создает не просто сцену, а полное сенсорное погружение. Зритель почти осязает ту гнетущую атмосферу кафе, в которой они находятся.

Критик Джордж Мур, комментируя изображённую женщину, возмутился: «Какая шлюха!», добавив: «История не из приятных, но это урок». Позже, в своей книге «Современная живопись» (1906) Мур сожалеет о том, что дал картине оценку с точки зрения морали, утверждая, что «картина — это просто произведение искусства и не имеет ничего общего с пьянством или социологией».

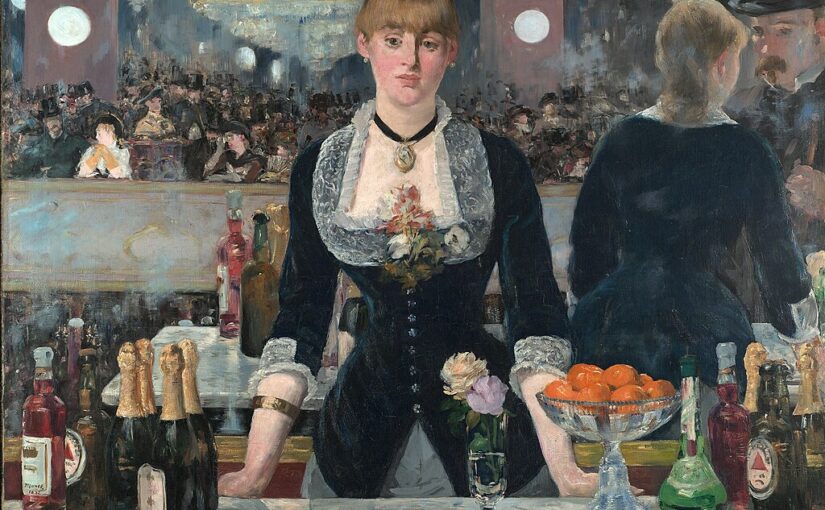

Эдуард Мане — «Бар в Фоли-Бержер» (1882). Аккорд иллюзии и роскоши

Казалось бы, эта картина — полная противоположность «Абсенту». Здесь мы в самом эпицентре вечерних огней, роскоши и театральности парижской ночной жизни. Но если приглядеться… Историк искусств Лионелло Вентури назвал эту картину самым фантасмагоричным произведением, когда-либо написанным Мане, а этот художник знал толк во всякого рода загадках, тут можно вспомнить и «Олимпию», и «Завтрак на траве».

Реальный ряд жизненных наблюдений преображается здесь в живописно-пластический образ, рождающий самые причудливые ассоциации.

Пространство бара за спиной девушки — ради достижения композиционной целостности художник допускает резкий перспективной сдвиг, — расширяется до бесконечности, превращаясь в мерцающую поэтическую среду, в которой предметы и фигуры обретают новую жизнь. (1)

Теперь к запахам:

Золотисто-янтарные пузырьки в бокалах — это прежде всего лёгкий, игристый, фруктовый аромат дорогого шампанского. Он смешивается с терпким запахом крепкого пива и сладковатым от ликёров из разноцветных бутылок на столе. Сладко и остро пахнет мандариновая цедра. Это запах праздника и легкомыслия. Впрочем, судя по лицу девушки, изрядно ее утомивший …Взгляд сразу падает на лицо продавщицы Сюзон. Несмотря на отрешенность, от неё и от толпы за её спиной исходит аромат дорогих духов того времени. Часто это были тяжёлые, сладкие букеты с нотами жасмина, розы, фиалки, мускуса и амбры. Этот запах смешивается с рисовой пудрой на лицах дам, запуская в воздух кафе сухой, нежный, косметический аромат.

Масляные лампы и, возможно, газовые рожки (как в опере) источают едва уловимый запах горящего масла и гари. Сотни горящих свечей в люстрах добавляют к этому тёплый, медовый аромат пчелиного воска.

Присмотритесь к отражению в зеркале: там — толпа. А значит, в воздухе неизбежно витает смесь всех вышеперечисленных ароматов, плюс запах нарядной одежды, лакированной кожи, пота, дорогого табака, сигар. Это плотный, насыщенный, почти осязаемый «букет».

Зеркало, в котором отражаются фигуры, изображённые на картине, роднит «Бар в „Фоли-Бержер“» с «Менинами» Веласкеса и «Портретом четы Арнольфини» ван Эйка. Мане в этой картине совместил разные жанры: и портрет, и бытовую сцену, и натюрморт, выводя смысл этого образа за пределы академических канонов. И намеки на запахи в этом играют не последнюю роль, ведь усталость и фальшь этого спектакля едва ли спрятаны под праздничными ароматами.

Гюстав Кайботт «Мост Европы» (1876). Аккорд прогресса и сырости

Кайботт, как истинный урбанист, воспевает не интерьер, а сам городской пейзаж, его новые конструкции и атмосферные явления. Его запахи — это запахи современного города. Внимание! Размер картины: 125 × 181 см, это масштабное полотно! В него будто можно войти…

На картине изображена часть Моста Европы, который был построен в 1860-х годах. Этот мост расположен над железнодорожными путями у парижского вокзала Сен-Лазар. В центре моста находится площадь Европы, к которой с разных сторон подходят шесть улиц, названных в честь европейских городов: Лондона, Вены, Мадрида, Константинополя, Санкт-Петербурга, Льежа (ранее — улица Берлина). Точка, с которой открывается вид, изображённый на картине, находится на улице Вены, которая на заднем плане (за площадью Европы) переходит в улицу Санкт-Петербурга. Такое непростое, но эффектное строение.

С живописью Кайботта у меня сложности. С одной стороны, я ее люблю и понимаю интуитивно, с другой — сложно признаться в том, что я тут снова мало интересуюсь людьми и считаю, что сопоставление их фигур с металлическими опорами моста — вполне обосновано, понятно и красиво. Так или иначе, именно человеческие фигуры и даже собака позволяют почувствовать неторопливый ритм города и его запахи. Нарядная молодая дама, элегантный фланер в цилиндре, рабочий в блузе — все они и говорят, и молчат одновременно.

К запахам:

На заднем плане — паровоз, символ промышленной революции. От него неизбежно тянется шлейф едкого, угольного дыма, сажи и раскалённого металла. Это запах прогресса, силы и одновременно — загрязнения. Он резко контрастирует с чистым солнечным воздухом на мосту.

Мост Европы — это огромная металлическая конструкция. Но под ногами у рабочих — деревянные шпалы, источающие кисловатый, горьковатый запах мокрого, пропитанного креозотом дерева. К этому может добавляться запах смазочного масла с механизмов моста.

Обратим внимание и на то, что здесь нет зелени. Нет запаха цветов или свежескошенной травы. Это индустриальный, созданный человеком ландшафт и его специфические запахи.

Кайботт предлагает зрителю вдохнуть воздух современного ему Парижа, не благоухающего кофе или парфюмом, не воняющего нечистотами, а нового, технологичного, но холодного и промозглого города. Это запах стали, пара и дождя. Это романтика индустриальной эпохи, лишённая всякой слащавости.

1- Раздольская В.И. Искусство Франции, середина — вторая половина XIX века. СПб, 2013

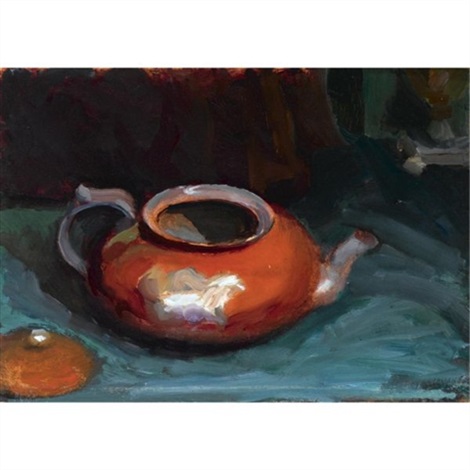

Натюрморты Петру Ремус Тротеану

Петру Ремус Тротеану (Petru Remus Troteanu 1885-1957) — румынский художник первой половины XX века. Был профессором Академии изящных искусств в Яссах, участвовал в росписях церквей, работал в жанрах пейзажа, натюрморта, жанровых сцен, портрета и религиозной живописи.

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Remus_Troteanu

- http://www.artnet.com/artists/petre-remus-troteanu/

Натюрморты Теофраста Триантафиллидиса

Греческий художник Теофраст Триантафиллидис (Theofrastos Triantafyllidis) родился в семье зажиточного торговца, и потому его выбор в пользу занятий живописью не был ограничен потребностью заработать себе на жизнь. Он родился в Смирне в 1881 году, учился в Афинской Академии живописи. Но малоазийская катастрофа 1922 года перевернула жизнь художника: его родной город сгорел, семья бежала в поисках нового дома. В дальнейшем жизнь художника была наполнена испытаниями: болезнь и ранняя смерть любимой жены, бедность, сгоревшая мастерская. В 1954 году Теофраст серьезно заболел и в 1955 скончался в клинике для бедных, в Афинах. Спустя много десятилетий искусствовед А. Котидис обнаружил и изучил около 200 работ художника, разбросанных по разным коллекциям и в 2002 году написал первую и единственную монографию о художнике.

Теофраст Триантафилидис обращался к повседневной жизни людей, но назвать эти сцены жанром, трудно, слишком уж они обобщены. Лица людей, как правило, стерты, фигуры почти абстрактны. Предметы в натюрмортах погружены в дымку, то появляющиеся, то исчезающие в атмосфере воздуха, а может, сна. Времени нет. Движения тоже нет. Только созерцание жизни.

Многие картины нуждаются в серьезной реставрации. Это связано, как с живописным методом художника, так и с неудачными условиями хранения. Сейчас интерес к живописи Триантафиллидиса, судя по аукционной активности, возрос. Не присоединившись ни к одной группе художников, не назвав себя, ни импрессионистом, ни экспрессионистом, он говорил, что «те, у кого нет власти стать творцом, принадлежат школам». Индивидуальность выразительных средств и одновременно тонкое чувствование настроений времени делает живопись этого греческого художника, действительно, очень интересной

Форель ныряет в свой поток,

Как будто солнца лепесток,

Дрожит душа форели,

Не чувствуя иной среды,

Сияя на лице воды

И не нуждаясь в теле.

Ты также в комнату нырнёшь,

И сна невидимая ложь

В глазах непробуждённых

Ещё играет и сквозит,

А тень твоя ещё скользит

Среди видений сонных.

Будь это горы или лес,

Не принимая плотский вес,

Она ещё резвится,

И некому тебя толкнуть,

Чтоб в явь привычную вернуть,

А сну остановиться.

Душа форели и твоя,

Играя с тайной бытия,

Ещё не понимает,

Как сладок сон, как жизнь горька,

Как скоро памяти река

В беспамятство впадает.

(Рыба и тень. Из «Песен» Эзры Паунда. Поэтический перевод Григория Хубулавы)

- https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82

- http://www.artnet.com/artists/theofrastos-triantafyllidis/2#period

- Каталог Στα άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης. Άγνωστοι θησαυροί από τις συλλογές της EΘNIKH ΠINAKOΘHKH

- Αντώνης Κωτίδης: Τριανταφυλίδης: Ένα άλλο Τριάντα στη ζωγραφική, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002 / Антонис Котидис: University Studio Press, Салоники 2002

Натюрморты Сэмюэла Пепло и группа «Шотландских Колористов»

Сэмюэл Джон Пепло (Samuel John Peploe, 1871 — 1935) — шотландский художник, постимпрессионист, создавший ряд интереснейших пейзажей и натюрмортов. Пепло смело экспериментирует с масляной живописью, слвмещая технику импасто с почти пленэрным отношением к цвету. Локальные цвета насыщаются рефлексами, складываясь к образ единой цветовой среды. В натюрмортах Пепло заметны разные средства выразительности: от почти акварельной тонкости до витражных контуров, упрощающих форму, приводящих ее к простой геометрии. В работах Пепло заметно влияние французской школы — Эдуарда Мане и Поля Сезанна, а также художник общается с шотландскими коллегами — Фрэнсисом Каделлом, Джорджом Хантером, Джоном Дункан Фергюссоном, объединенными в группу «Шотландских Колористов».