В корпусе Бенуа Русского музея проходит выставка, посвященная творчеству Генриха Семирадского и художников его круга.

Впечатления от нее остаются противоречивые. И хотя живопись не обладает таким же сильным эмоциональным воздействием, как музыка или театр (что не уменьшает другие достоинства и выразительность живописи), но такое количество вакханалий, страданий, убийств, исступления не могут не затронуть чувств зрителя.

Экспозиция нарастает постепенно, прибавляя цвет, объемы, яркость, эмоции, пафос. Первые впечатления связаны с предчувствием интриги и радости цвета после серо-белой зимней гаммы петербургских улиц. Поначалу вам хочется впитывать этот теплый, янтарный свет, это беззаботное солнце Италии, пойманное и запечатленное художниками на плоскости холстов. Безобидные виды Рима и пейзажи Кампаньи, созданные в поэтическом духе Павла Муратова, встречают зрителя в первых залах и продолжаются в уже более внушительных по размеру полотнах, пафосно рассказывающих о жизни первых христиан. И вот тут начинается поток избыточных театральных эмоций, с которыми зритель, еще не уставший, после свеженького морозца, может справиться.

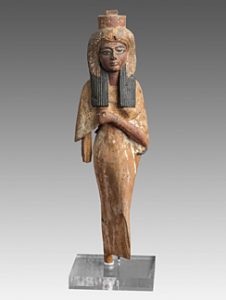

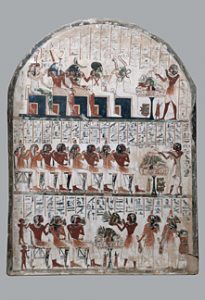

Раннехристианские мученики, испуганные дикими зверями, и звере-подобными развратными римлянами, распятие рабов на крестах Бронникова, композиционно повторяющее то самое главное Распятие, но деликатно не претендующее в своём названии. Изящные сцены С. Бакаловича в духе прерафаэлитов, рассказывающих в розово-небесных тонах о сценах из повседневной жизни древних римлян: улочки, встречи, рабы, плебеи и патриции. Потрясающим откровением, открытием живописности являются акварели Верещагина и Чистякова, где есть эстетика колорита, и нет лишних сюжетов, которым нужно сочувствовать или терзаться. Это удивительно красивые миниатюры, и… на этом всё.

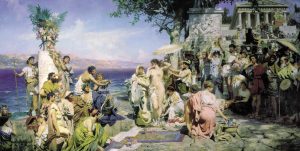

И идя дальше, в глубины следующих залов, задыхаясь от красоты Фрины, которая уже пробегает вдали и вот-вот предстанет во всем своем великолепии, захлёбываясь от аромата роз, изнемогая от шороха раскаленного песка Эллады, бушующего моря, зритель может как-то слегка… расстегнуть пуговку рубашки, расслабить шарфик и посмотреть на часы. Становится жарко, даже душновато.

После того, как вы встретились с апофеозом Фрины, жрецами древней Греции, с очередным Христом, который смиренно проповедует, исцеляет, увещевает. После изнуряющей «Оргии» Катарбинского, богато-театральной картиной выбора между вазой и женщиной, пафосно-театральной смертью Нерона, вдруг хочется бежать. Непонятно, в сущности, от чего. Становится слишком много, слишком приторно, сладко, сочно. Вы словно несётесь на карусели, которая никак не остановится, а вокруг мелькает бесконечно прекрасный розовый сад, и солнце, и все вокруг говорят гекзаметром, экзальтированно смеются, трясутся в экстазе, задевают ваши эмоции если не сюжетом, то колоритом, размером холста, подробностями и деталями истошно красивой жизни. И знаете какой картины тут по-честному не хватает? Она бы многое прояснила. «Розы Гелиогабала» Альма-Тадемы.

Эта выставка поднимает интереснейший вопрос китча в искусстве. Но почему-то вопрос этот остается плавать в неосознанном пространстве вздохов и охов, запертых в непредосудительном «красиво», либо же в искусствоведческих терминах «эклектика» и «академизм». И это всё так и есть, и может именно так называться. Но одновременно, это собрание красивых вещей, наполненных пузырями эмоций, в которые ни за что не верится. И, да, это не отменяет их красоты или красивости (тут могут быть варианты) и даже гениальности живописного мастерства, которое можно и нужно чтить.