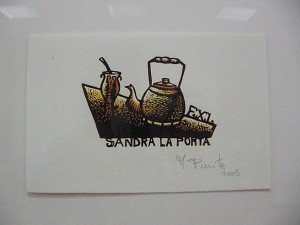

4 августа в 19.00 в Библиотеке Книжной Графики (ул. 7-я Красноармейская, 30) Санкт-Петербурга состоялось открытие выставки аргентинских экслибрисов. На выставке представлены работы тридцати шести художников, о чем сообщает название: «35+1″.

Именно на страницах блога о натюрмортах мне бы хотелось сообщить об этом замечательном событии. Во-первых, потому что экслибрис — это удивительный пример графической миниатюры, которая по своему прикладному значению стремится стать частью книги. А книги часто становятся главными героями натюрморта. Но есть еще и другая причина: на этой выставке я увидела множество примеров натюрмортов в экслибрисе.

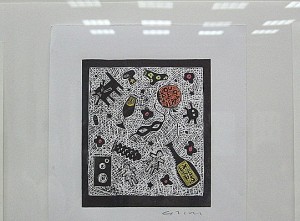

Предмет — как часть сюжета, предназначенного отразить лаконично и образно особенности профессии, интересы или состав библиотеки владельца. Существует традиция гербовых, вензелевых и, наконец, сюжетных экслибрисов. На этой выставке собраны именно сюжетные экслибрисы, выполненные в разных графических текстах: линогравюры, ксилографии, цветные ксилографии, офорты, тонированные вручную, с использованием компьютерной обработки и т.д.

Вся коллекция — работы аргентинских художников. Это уникальная возможность для российского зрителя познакомиться с традициями графики Латинской Америки. Яркие, экспрессивные, страстные визуализации, собранные в небольшие композиции экслибриса, вызывают сильные чувства и эмоции — от радостного хохота, до ощущения беспросветности и муки жизни. Вспоминаются литературные образы мира Хулио Кортасара и Хорхе Луиса Борхеса.

Мне посчастливилось познакомиться с владельцем этой замечательной коллекции экслибрисов Бенуа Жано, который рассказал удивительную историю зарождения своего собрания: «В самом начале своего страстного увлечения экслибрисом, я искал интересные варианты в книжных и антикварных магазинах. Однажды судьба свела меня с музыковедом Питером Францем, который вручил мне папку с экслибрисами, сказав, что подарок. И только придя домой, я оценил масштаб этого подарка! Там были работы Дюрера, Кранаха, а также менее известных старинных мастеров эпохи Возрождения. Я позвонил Францу и сказал, что не могу принять такой дар. Он мне ответил, что эту папку ему отдал один пожилой еврейский иммигрант. Он бежал из Германии в 30-х годах в Буонэс-Айрес с одним чемоданом, взяв с собой только эти сокровища своей коллекции. Он знал, что Питер Франц не коллекционирует экслибрисы, но отдал ему эту папку со словами:»Однажды ты встретишь увлеченного коллекционера экслибрисов, отдай ему этот дар от всего моего сердца…» Возможно, без этой истории не случилось бы петербургской выставки.

Думаю, вы согласитесь — вся наша жизнь наполнена удивительными историями, подарками и открытиями. Уверена, что посещение этой выставки станет для вас необычным и приятным погружением в мир графических образов Аргентины. Торопитесь, выставка продлится всего лишь до 30 августа!