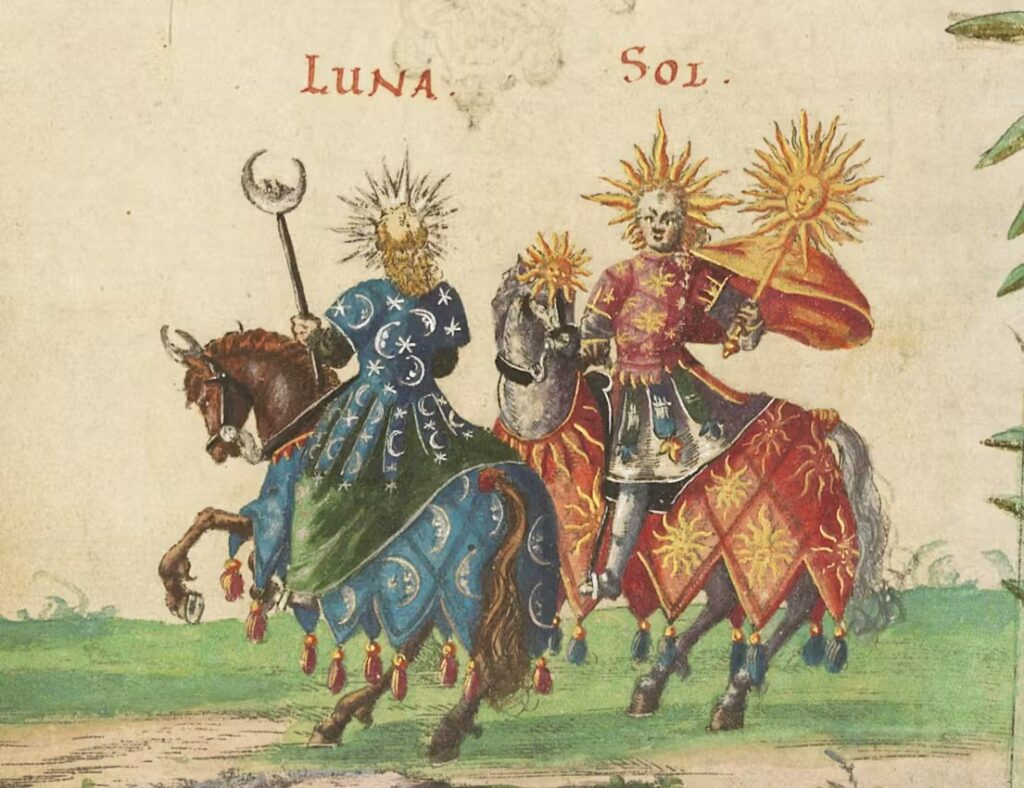

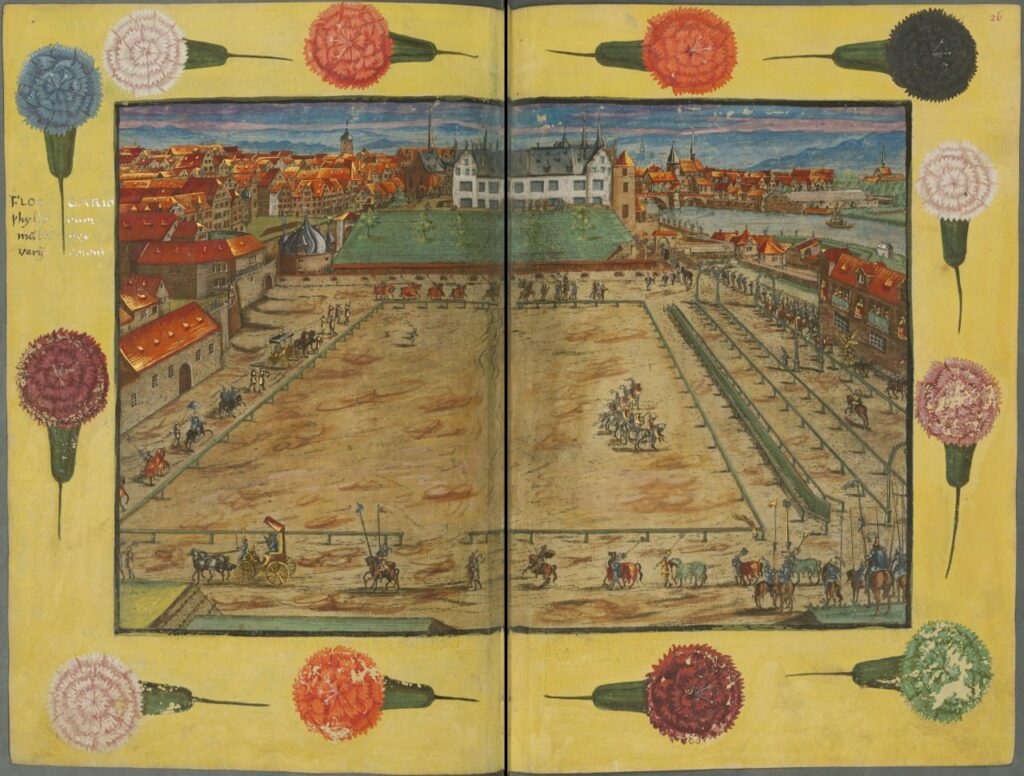

В 1596 году крещение принцессы Елизаветы Гессен-Кассельской (1596–1625) отмечали четыре дня: турниры (одни из последних в Европе), фейерверки и пышные шествия в костюмах античных героев и аллегорических фигур — от Ганнибала до Фортуны.

Инженер и гравёр Вильгельм Дилих (1571–1650) запечатлел празднество в роскошной рукописи «Описание крещения госпожи Елизаветы Гессенской» (экземпляр из Баварской государственной библиотеки (Cod.icon. 27).

- В предисловии он скромно сравнивал себя с Диогеном, который «из бочки» наблюдал за великими событиями, но всё же надеялся, что его труд станет достойным памятником для потомков. Как говорится, «и я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало»… Рукопись раскрашена вручную самим Диллихом и была лично подарена ландграфу Морицу, отцу Элизабет.

- Дилих соединяет библейские, античные и пасторальные мотивы: то цитирует Вергилия, то сравнивает Елизавету с богиней плодородия, возрождающей мир после «зимы» человеческой глупости. И даже её имя — от древнееврейского «изобилие» — будто намекает: её рождение словно новый акт творения. На самом деле, с этим именем все не так просто, там много вариантов трактовки: частично происходит от еврейского корня, который означает как «семь», как в днях творения. Есть вариант «почитающая Бога» или «обещание Богу».

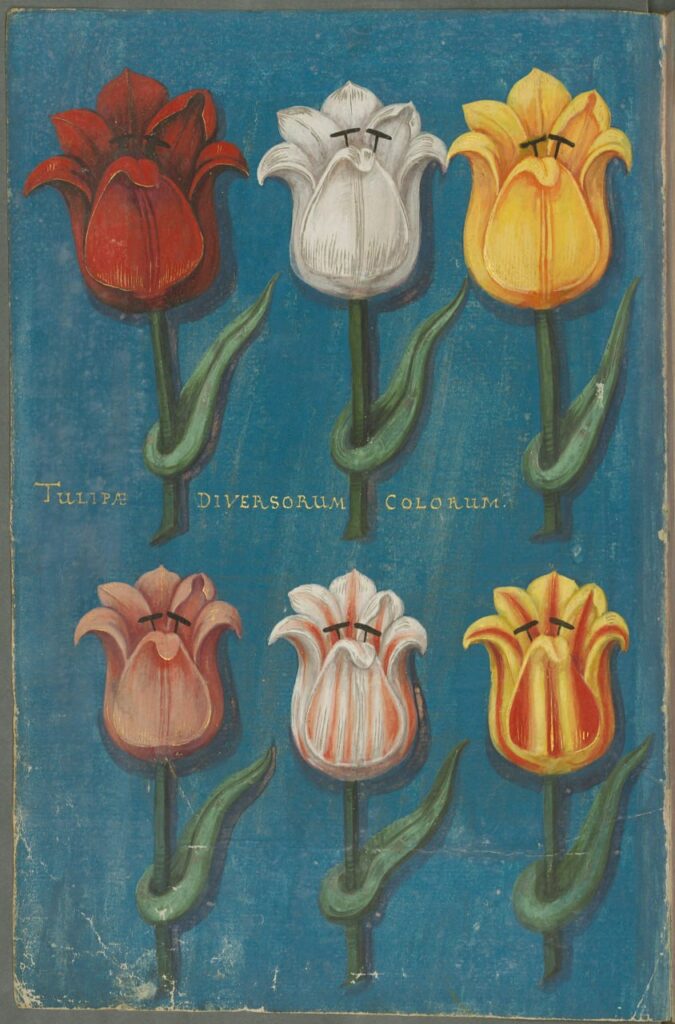

И дальше с этим манускриптом случается апргейд. Особый шарм ему придали позднейшие дополнения: до 1606 года неизвестный художник украсил поля рукописи рисунками: тюльпанами, пионами, фиалками.

Они не просто заполнили пустоты, но вступили в диалог с текстом, например, латинские стихи желают принцессе «расти, как цветок», а на полях рядом расцвели весенние цветы.

Кстати, тюльпаны на полях — предчувствие «тюльпанной лихорадки», которая как случится в Европе совсем скоро!

P.S. по материалам статьи.